パソコン検証編Part.3-11「CPUクーラー検証レビュー NH-D15(NH-D15S)」前編

今回はCPUクーラー検証編、本編の第11回目です。今回はNoctuaのNH-D15を検証していきます。

検証予定の製品や検証環境などの紹介は別の動画、記事でまとめていますのでぜひそちらをご覧になってからご視聴ください。

かなり長い記事となっていますが、この記事を見ればこの製品のことがだいたい分かった気になれるほど内容は濃いものになっていますので、ぜひこの機会にNH-D15について詳しくなっていってください。

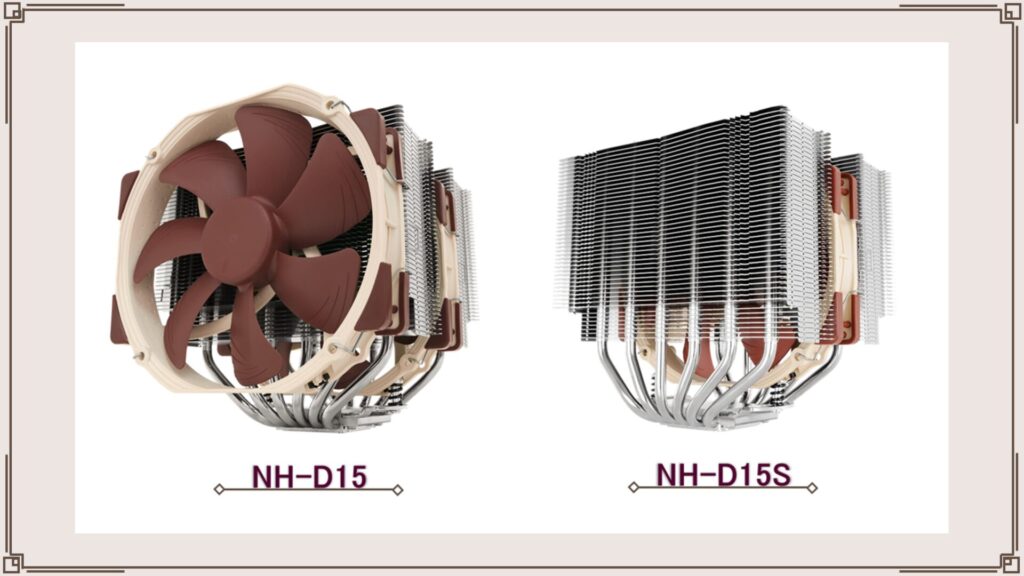

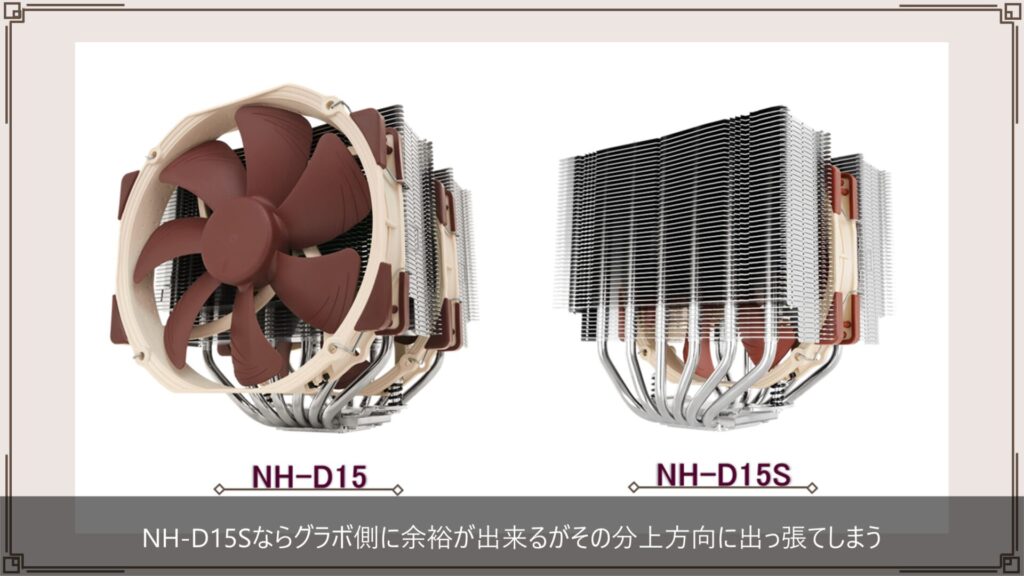

ちなみにNH-D15Sという似たようなモデルがありますが、D15Sのほうは実はヒートシンクがサイドシフトしています。ただ単にシングルファンになったモデルというわけではありませんが、それ以外の特徴はかなり類似しています。ところどころD15とD15Sの違いについても説明を入れていますので参考にしてください。

製品の特長

それでは早速見ていきましょう。

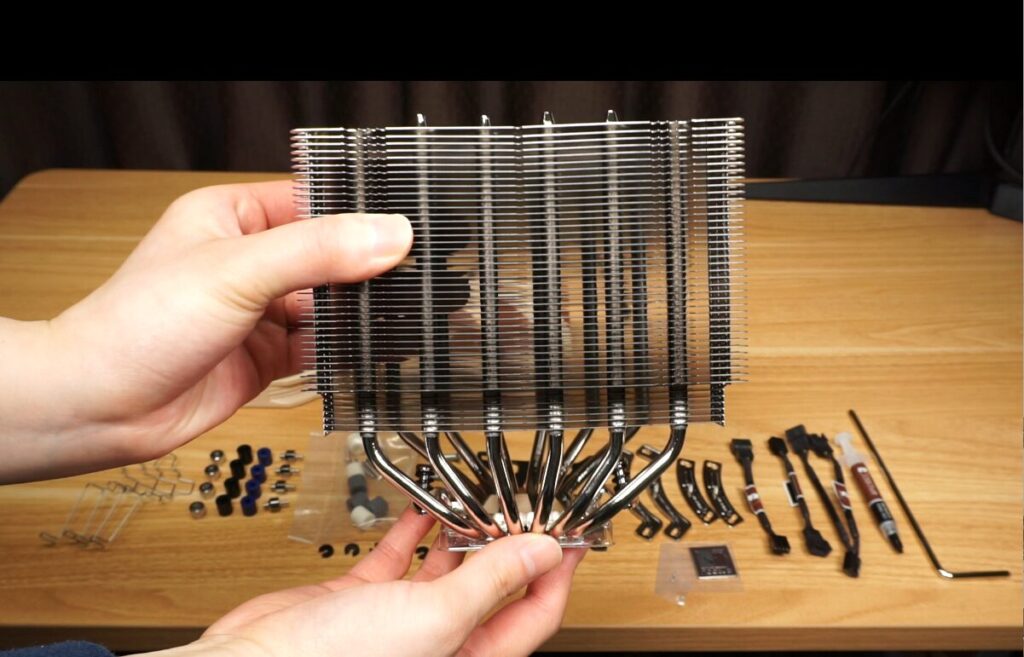

まずは開封の様子を流しながら製品の特長をみていきます。

開封するとこんな感じにファンと本体と付属品が入っています。

製品が動かないようしっかりと梱包されていていいですね。

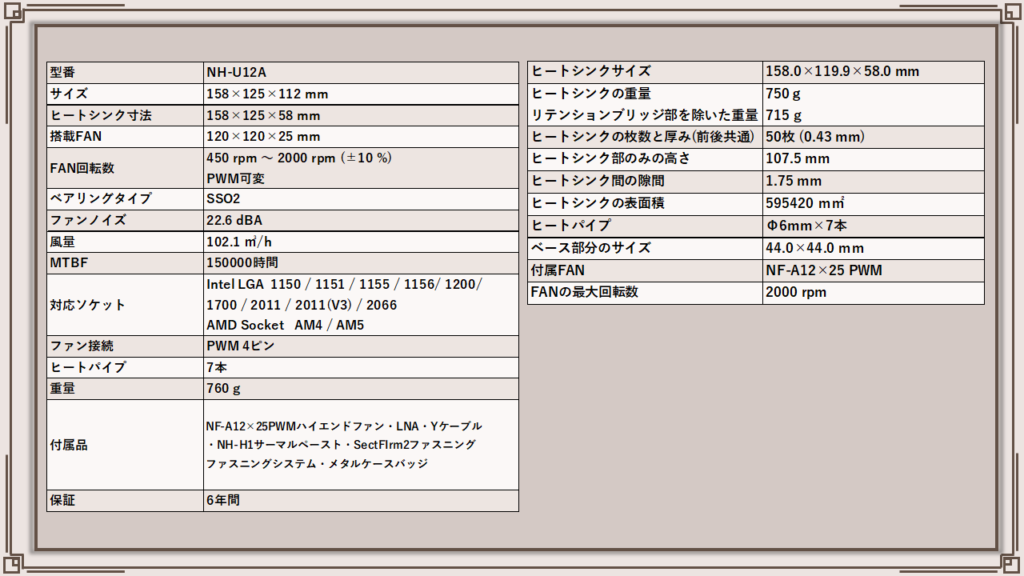

NH-D15の公式サイトでの仕様はこんな感じです。

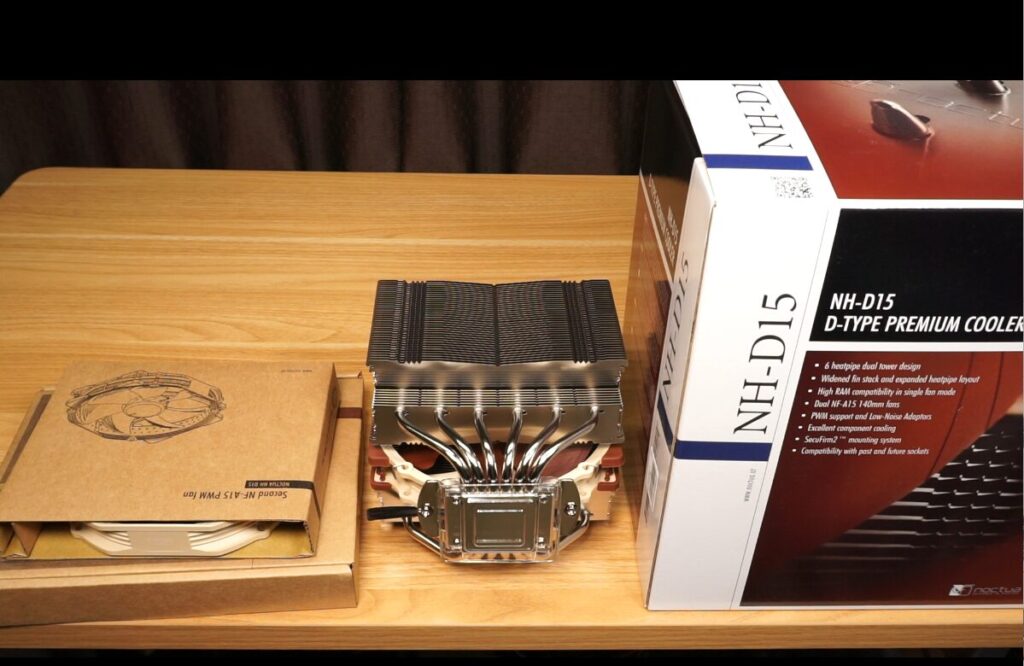

付属品をすべて出した様子がこちらです。グリスがシリンジでついているのはうれしいですね。

(実測値はヒートシンクの表面積を計算するための測定なので最大長ではなく代表値です。ご注意ください。)

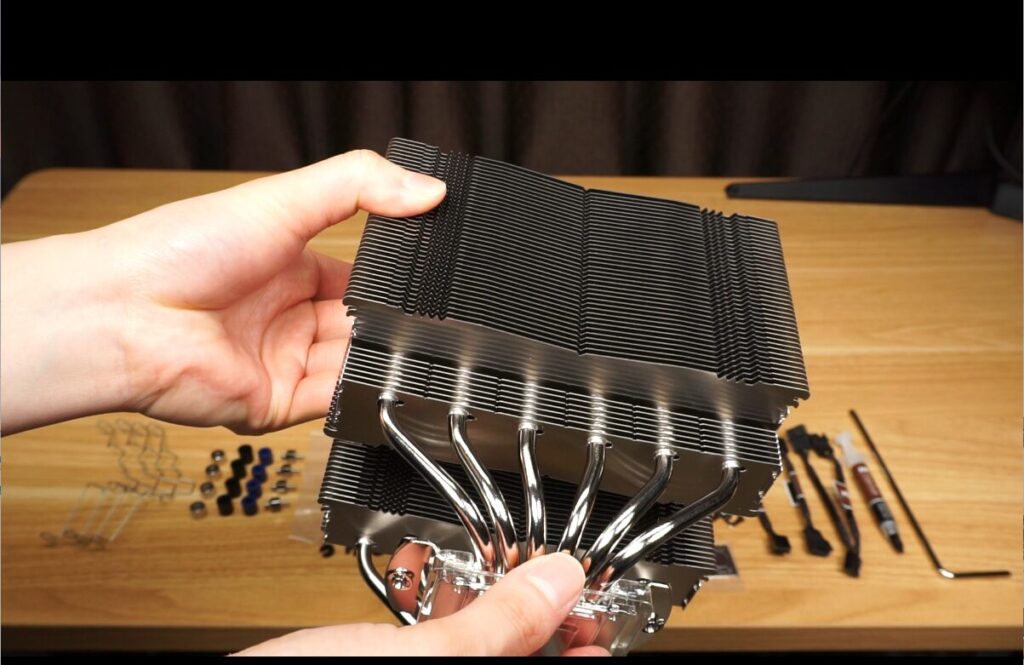

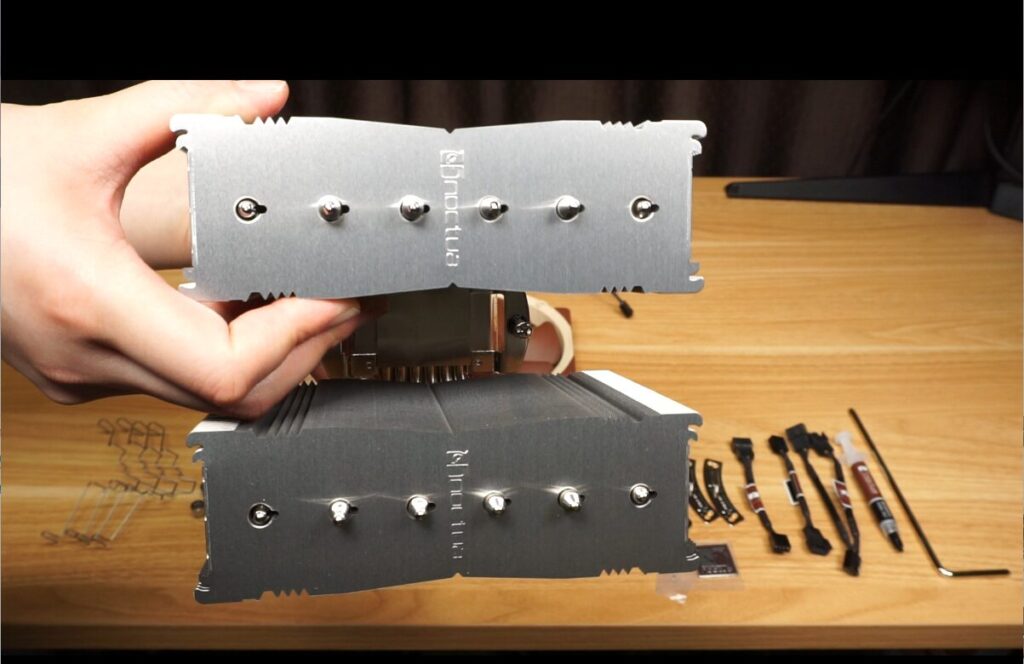

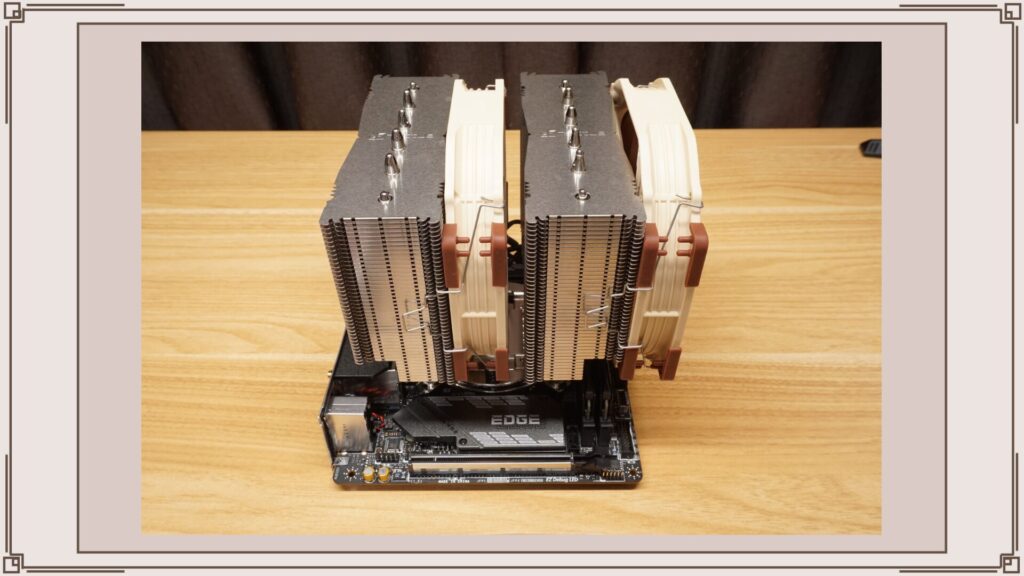

本体はデュアルタワーなのでヒートシンクが2つに分かれていますが、前後どちらも43枚で構成されており全て0.45mm厚になっています。

ヒートシンク形状は前後共通の1種類で、幅142.1mm、奥行50.0mm、下7枚分は若干小さくなっているため奥行30.0mmとなっています。高さは160.0mm、重量は962g(リテンションブリッジ部を除くと930g)ですが、通常の取り付け位置ではファンのほうが高くなりますのでファンも含めると+7.0mm必要になります。

ヒートシンク部のみの高さは102.4mm、ヒートシンク間の隙間は2.0mmでした。ヒートシンクの表面積は実測値からの大雑把な概算ですが1142484mm²となります。

CPUとの接触はベースプレートを介した構造でヒートパイプはφ6mm(太さ)が6本となっています。ベース部分のサイズは38.1mm×40.0mmでIntelもAMDもすべてのCPUがカバーできています。

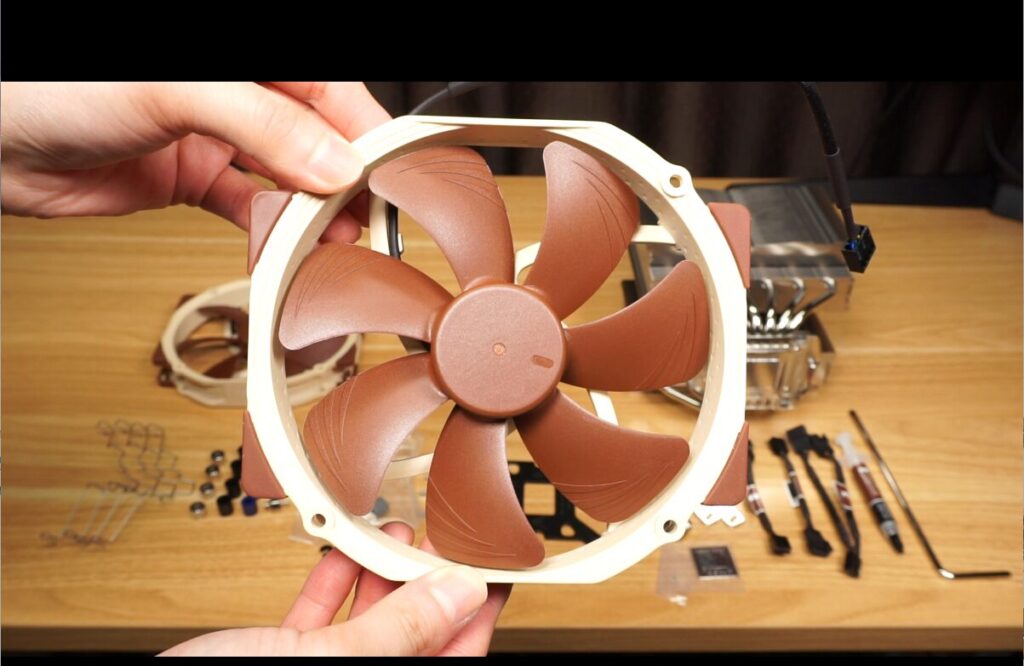

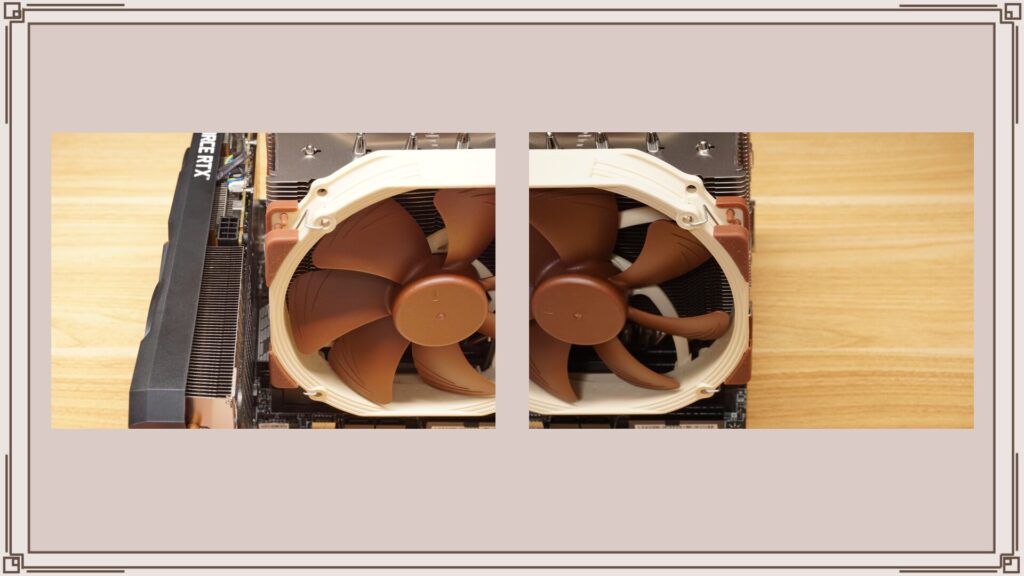

ファンはNF-A15が2つ付属しており、最大1500rpmのファンとなっています。このファンは140mm×150mmという少し横長な形をしてますが、140mmのラウンドファンが少し出っ張っただけでほとんど同じと考えて大丈夫です。厚みは防振ラバー込みで25mmの一般的な厚みですが、ぱっと見て気になったのはケーブルの短さと、太さですね。長さはCPUクーラーと考えると十分、というかこれくらい短い方がうれしいですが、スリーブされているため太いうえにばねのようにまっすぐ戻ろうとするのがすこしやっかいです。ファンの固定はワイヤーでひっかけるタイプで2セット分付属しています。

CPUクーラーの固定はマウンティングキットにねじで固定するタイプで対応ソケットの幅は広く、旧世代のものから最新世代まで幅広く対応可能です。

固定方法と装着時のクリアランス

それではここからは実際にCPUクーラーの固定方法と装着時のクリアランスを見ていきましょう。

AM4

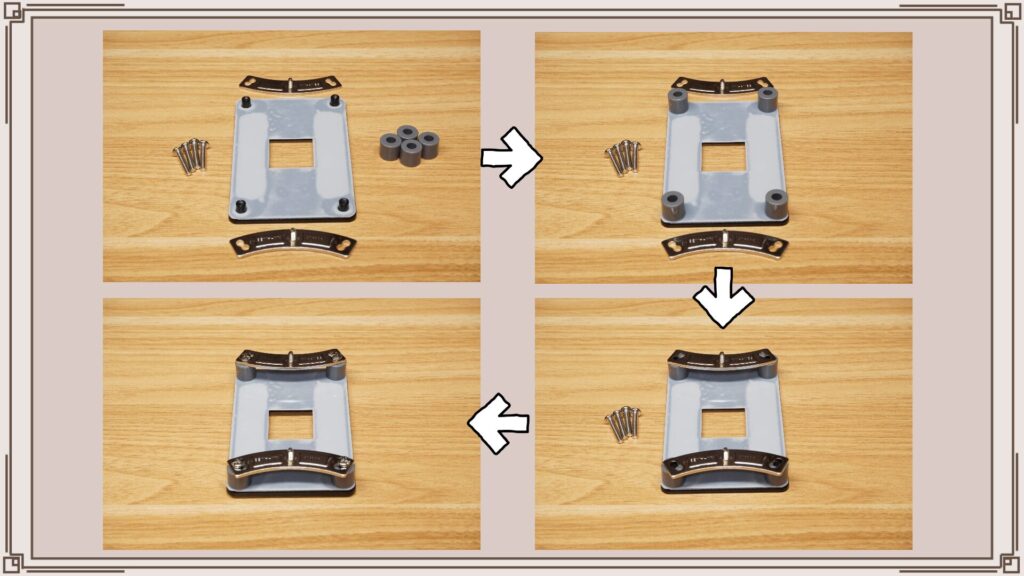

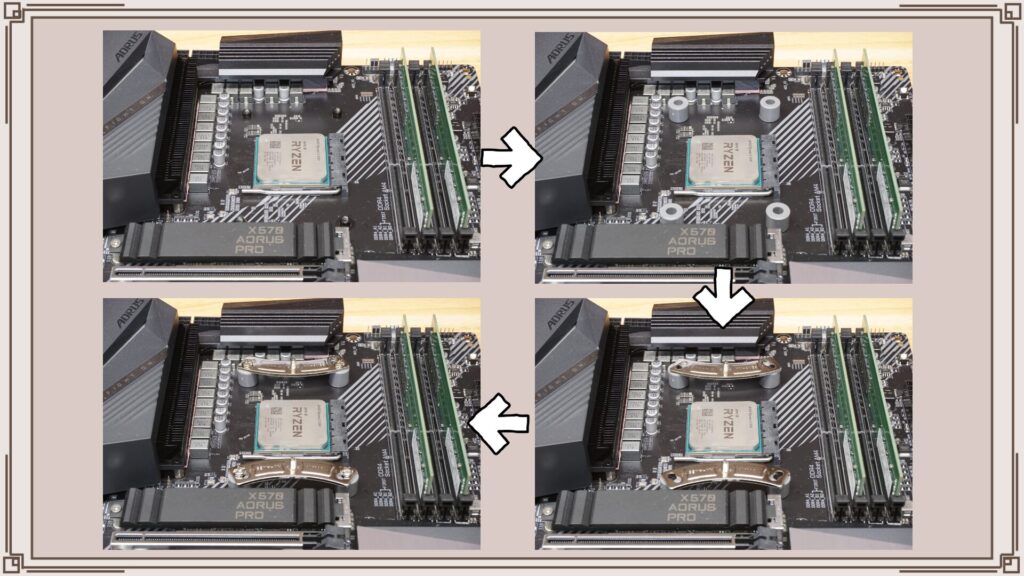

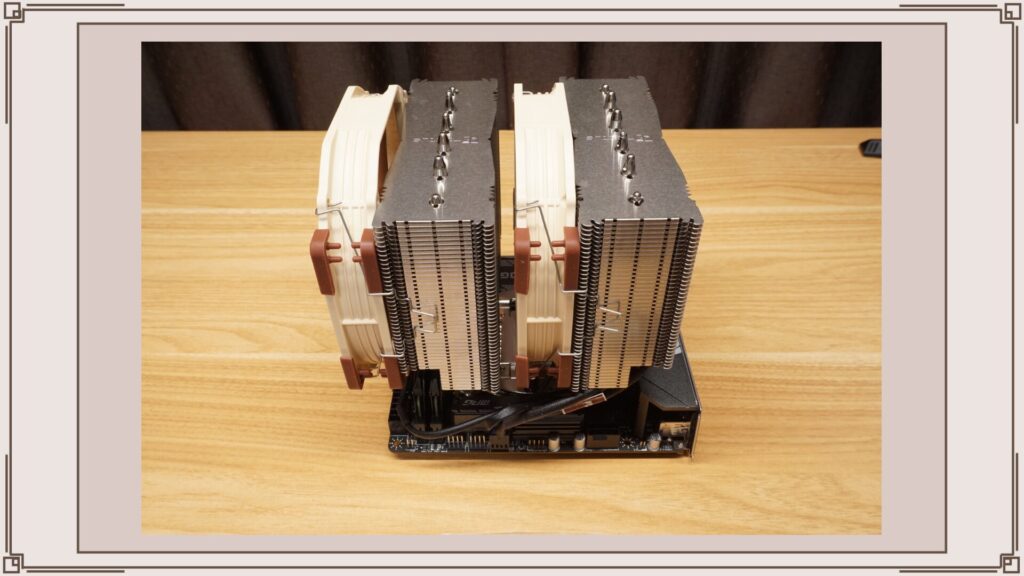

まずはAM4から。AM4ではマザーボード標準のバックプレートを用いてマウンティングキットを固定します。マザーボードを挟みこむようにスペーサーを装着し、マウンティングプレートをネジで固定します。実際にマザーボードに装着した様子がこちらです。

マザーボードはGIGABYTEのX570 AORUS PROで撮影しています。バックプレートにスペーサーとマウンティングプレートを同時に固定するひつようがあるため、バックプレートが動かないよう平らなところに置いたほうが作業しやすいです。

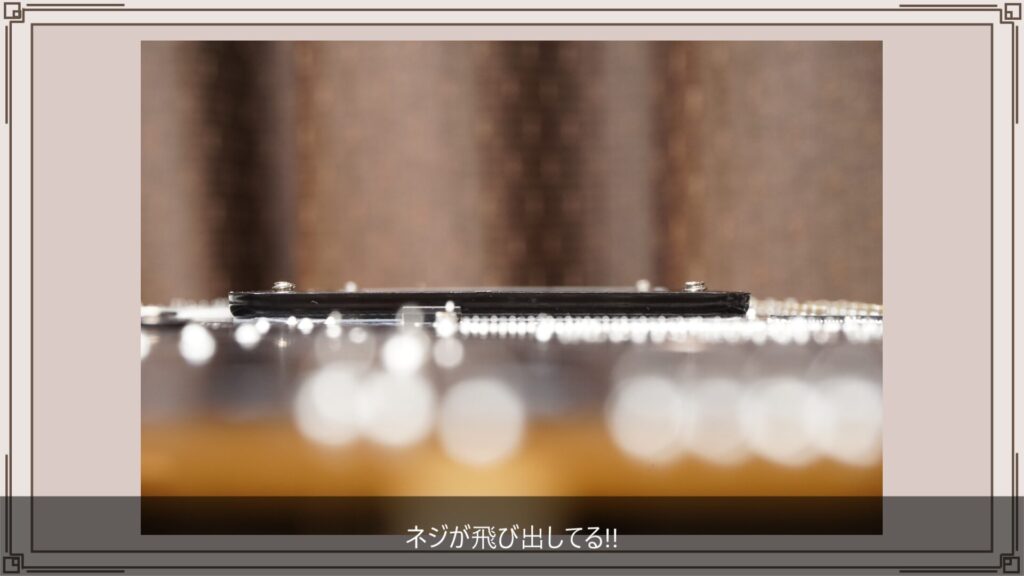

ここで注意点が1つあります。わたしはU12Aのときに身をもって思い知ったのですが、なんとねじが後ろ側に飛び出してしまっているんです。かなり重たいクーラーですので机に置いて取り付けていたら、気づいたら机が傷だらけになってるということにもなりかねません。取り付ける際は大事なものを傷つけてしまわないよう注意してください(経験談)

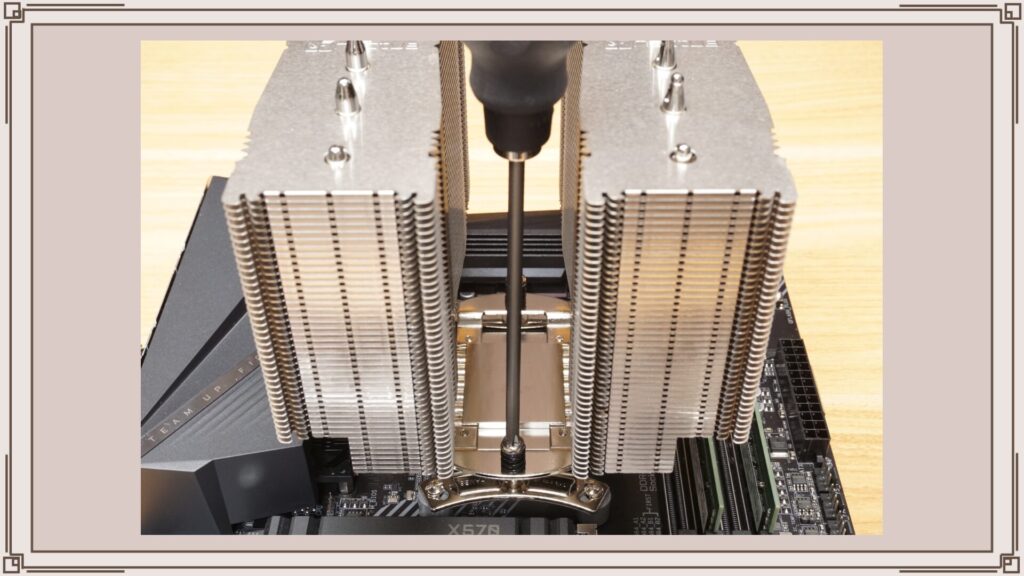

マウンティングキットが取り付け出来たら本体をネジで固定するだけですね。取り付けは標準的な100mmドライバーがあれば作業可能ですが、グリップの大きなドライバーだと作業がしにくいです。NH-D15にはL字のドライバーが付属していますがこれがまた使いにくいため、長めのドライバーかグリップのスリムなドライバーがあると作業がしやすいです。

あとはワイヤーでファンを取り付けて完成です。

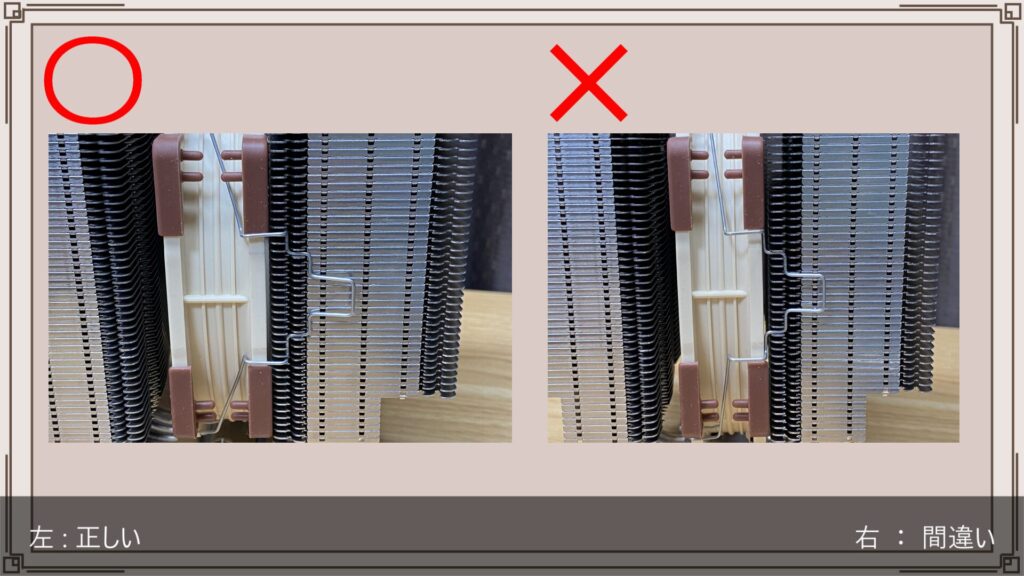

ワイヤーは柔らかめですがワイヤーの形状とヒートシンクの形状がうまくかみ合いすぎて取り付けが2段階あるようになってしまっています。

なかなか説明が難しいのですが、左が正しい取り付け方で、右が間違った取り付け方です。右側でもよし引っかかったな!という感覚があるため、なんとなくで取り付けると右側のようになることがあります。この状態でも外れることはなかったのですが装着圧がほとんどかかっていないため固定が不十分となり動作音が大きくなります。しっかりと左側の状態になるように取り付けましょう。

そして前回のU12Aでは問題なかったのですが、今回は付属していたLNAが抜けやすくちょっとケーブルが引っ張られただけで抜けてしまうレベルでした。Noctuaのファンは分岐ケーブルやLNAを繋いだ時にコネクターが抜けやすいことがありますので、頭の片隅にでもおいておいてください。

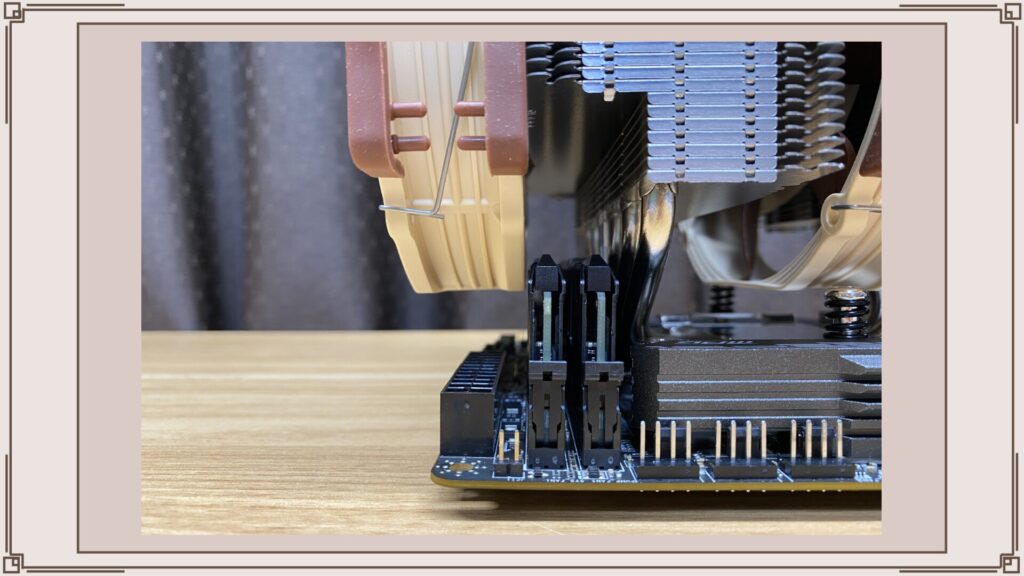

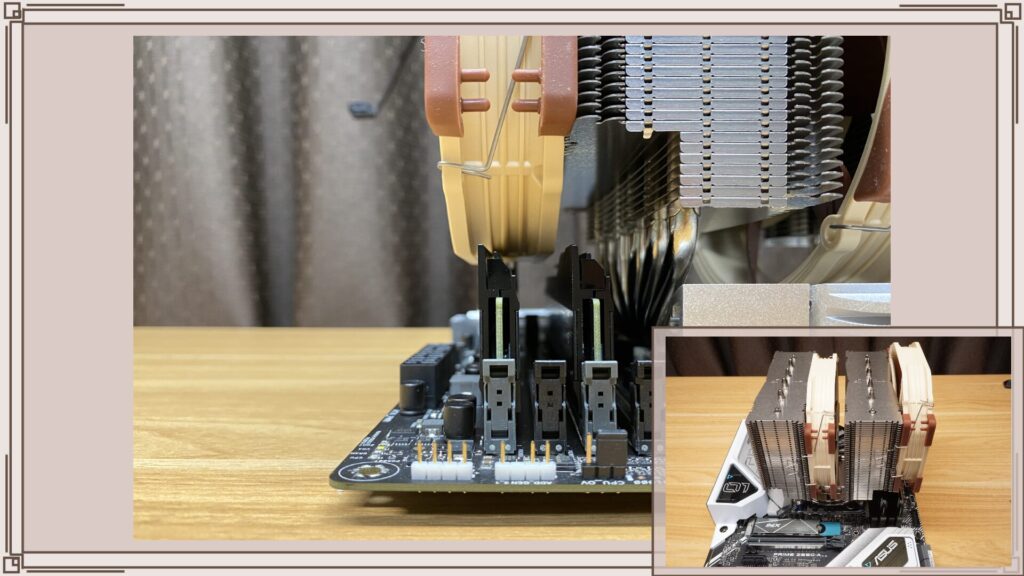

NH-D15は超大型のクーラーですのでクリアランスも見ていきましょう。まずはメモリー側。完全にメモリースロットに覆いかぶさっていますね。ファンを標準の位置で取り付けるとメモリーの高さギリギリの位置になりますのでヒートシンクが搭載されているメモリーではファンが上に飛び出てしまいます。ヒートシンク部分はかなり余裕がありますのでファンをとりはずしてシングル構成にするか、12cmのもに交換すれば高さのあるメモリーでも問題なく装着できそうです。

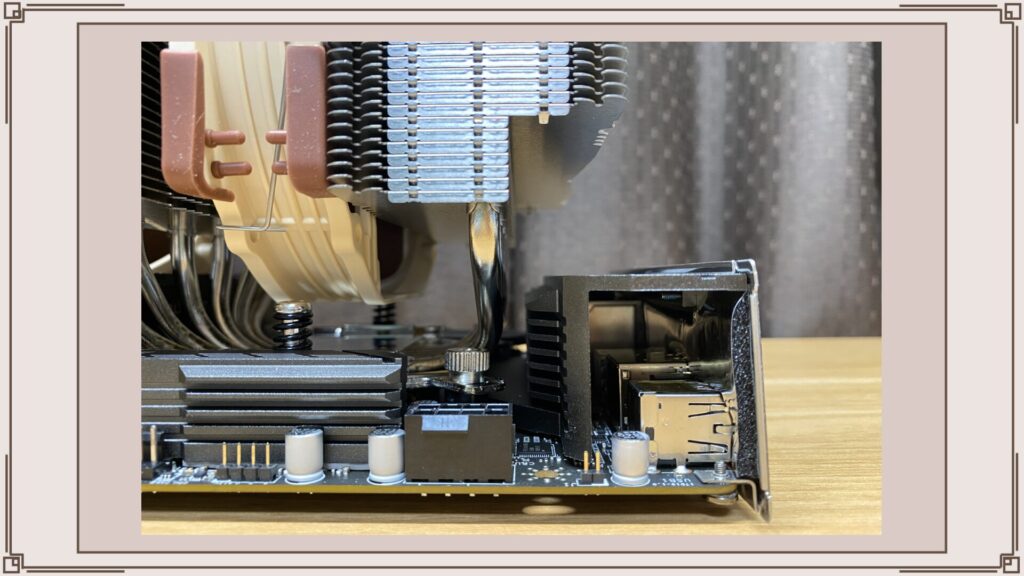

電源回路側は全く問題ありませんね。リアにファンを付ける場合もさすがに14cmファンは上にすこし飛び出してしまいますので12cmファンなら問題なさそうです。

上下方向はどうしても大きくなりますがATXマザーでは基本的にはまだ余裕があります。

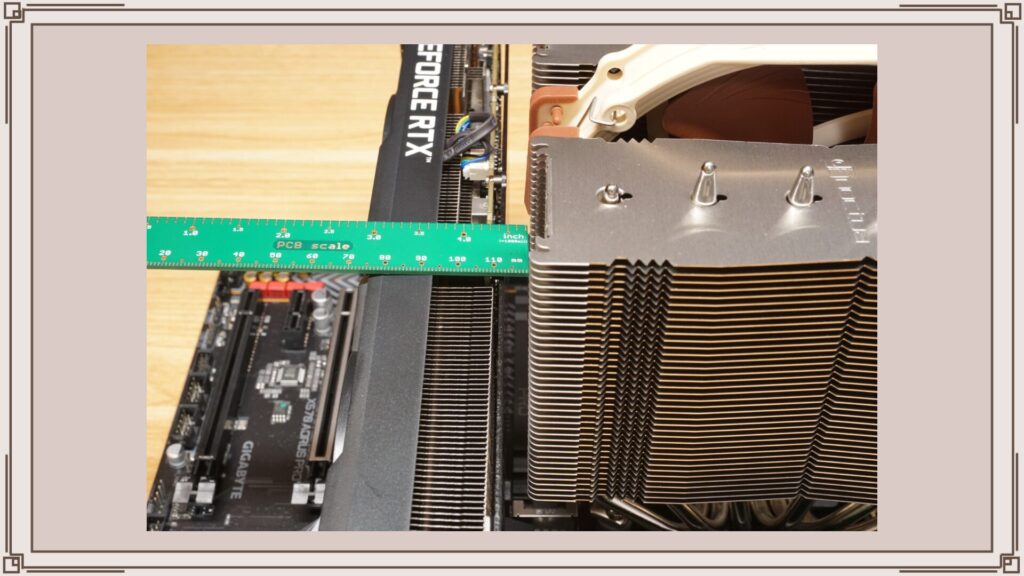

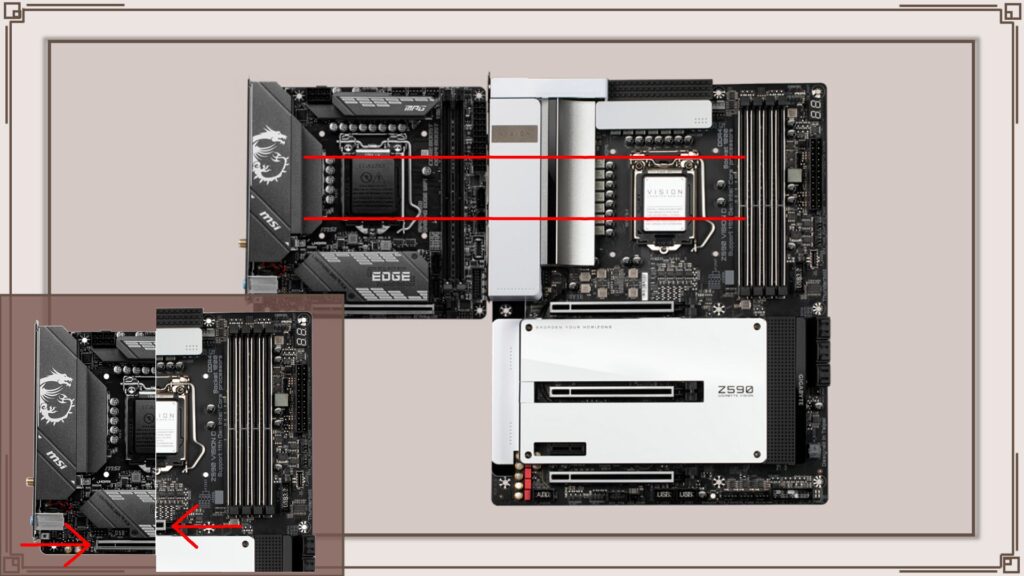

ただし、2段目のPCIeスロットまでの距離は1cmしかなく、PCIeが1スロット目にくる製品では拡張ボードとクーラーが干渉しますので注意しましょう。NH-D15Sの場合は上側にサイドシフトしているため拡張ボードとの干渉を避けられます。ただしその分上側のスペースが狭くなりマザーボードやケースファンと干渉するリスクは高くなりますので、クリアランスに自信がない場合は無理をせず1cmファンのクーラーから選ぶことをおすすめします。

AM5

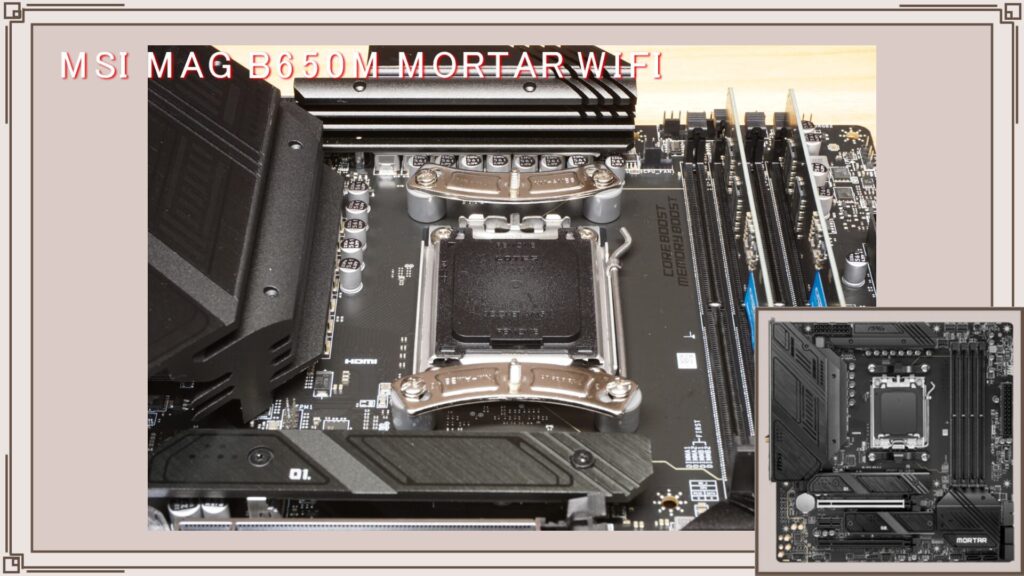

つぎにAM5。マザーボードはMSIのMAG B650M MORTAR WIFIです。CPUを買っていないため本体の装着まではできませんが、今の状態だとマザーだけでいっぱいいっぱいなのでご了承ください。AM5はバックプレートが取り外せない構造になっているため一部取り付けができないCPUクーラーもありますが、NH-D15ではAM4と同様の取り付け方で問題なく取り付けできそうです。

AM5ではAM4とCPUの高さが違うようですが、クーラーには互換性があると正式に発表されていますので、AM4のものをそのまま装着したときに適切な装着圧になるように設計はされているんだと思います。

Intel(旧世代)

つぎにIntelの旧世代を見ていきましょう。

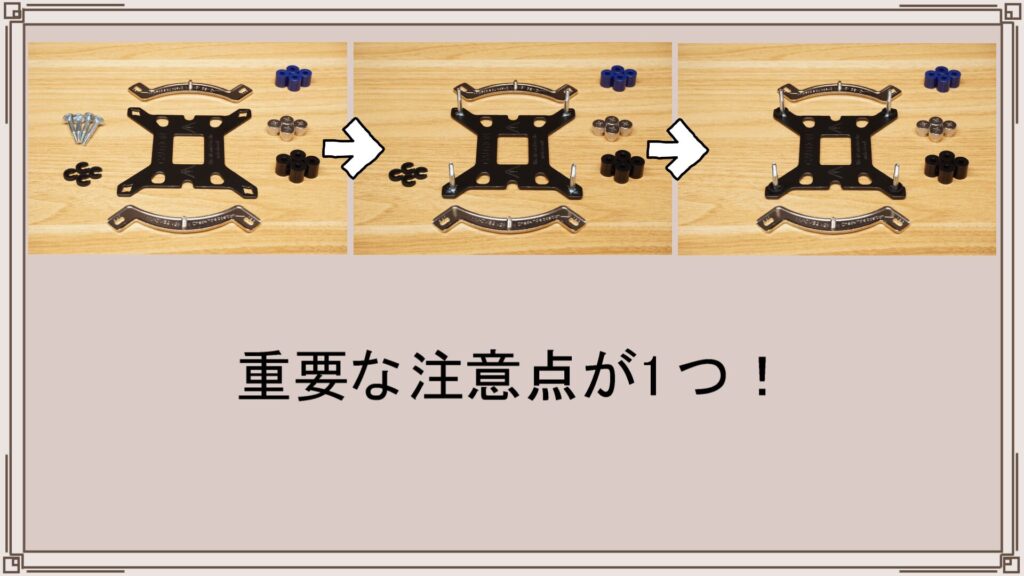

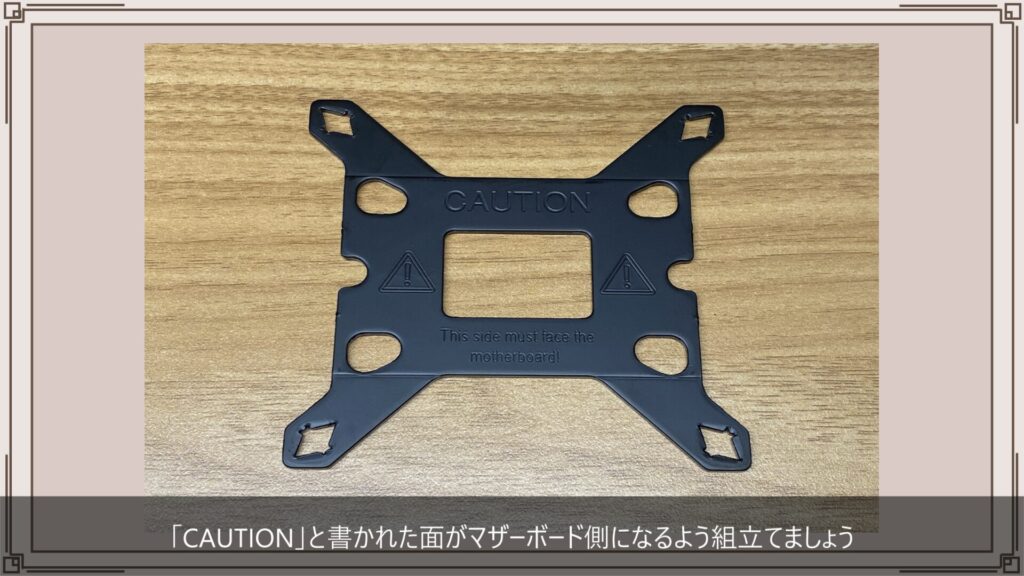

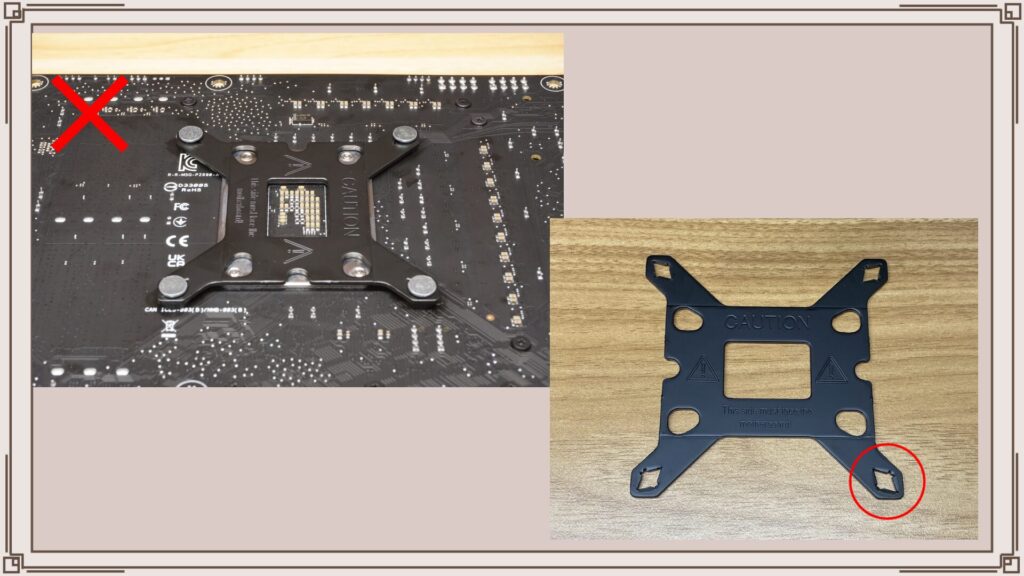

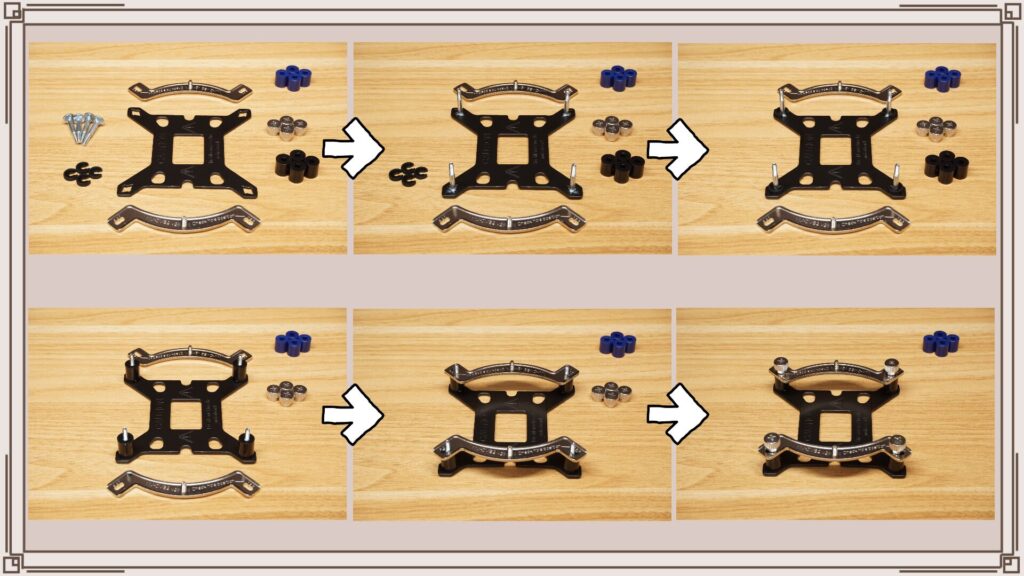

Intelマザーではクーラーに付属品のバックプレートを用いて固定するのですが、LGA1700に対応したものはバックプレートの組み立てが必要になります。ソケットサイズにあわせて後ろからボルトを通し、固定用のリングで固定します。ここで重要な注意点が1つ、実はバックプレートには向きがあります。CAUTIONと書かれた面がマザーボード側になるよう組みたてましょう。

印字があまり目立たないのと、もし逆に取り付けてもこのように違和感なく装着できてしまいますので、説明書を読まずに感覚だけで組みたてていると気づかない場合もあると思います。表と裏で若干切り欠きの形状が異なっており正しい向きじゃないと装着圧が変わってくると思いますので注意してください。フールプルーフ設計になっていないのは少し不親切ですね。

バックプレートの準備ができたらマザーボードを挟みこむようにスペーサーを装着し、マウンティングプレートと一緒にナットで固定します。

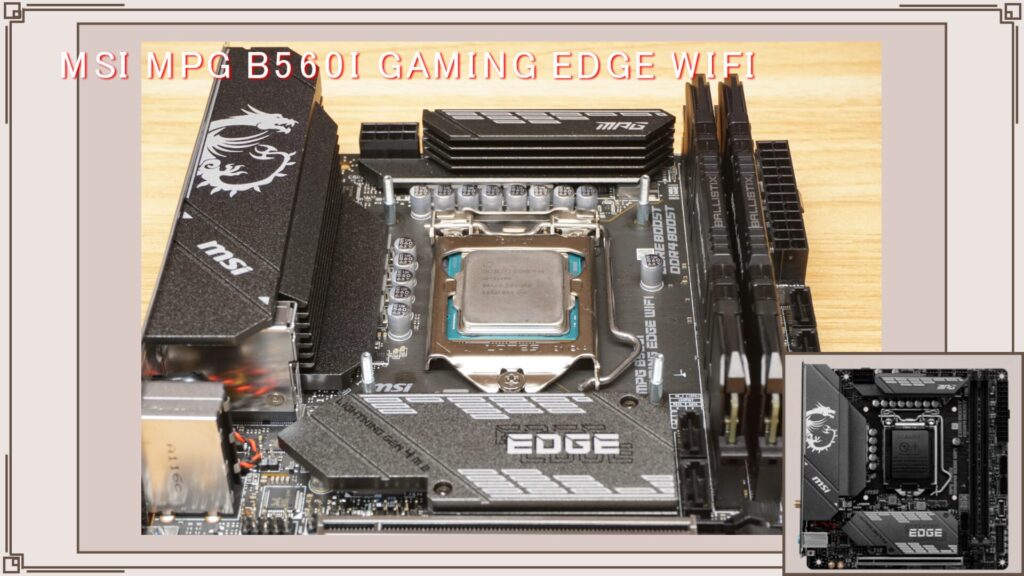

実際にマザーボードに装着した様子がこちらです。マザーボードはMSIのMPG B560I GAMING EDGE WIFIで撮影しています。

Intelのマウンティングキットはツールレスでも固定できますが、最近のマザーはヒートシンクが大型化しているため手回しが難しい製品が多くなったのと、何年間も使っているとファンの振動が伝わって緩んでしまうことがたまにありますので個人的にはドライバーでしっかり固定することをおすすめしています。あとは先ほどと同様に本体をねじ止めしファンを取り付けるだけです。

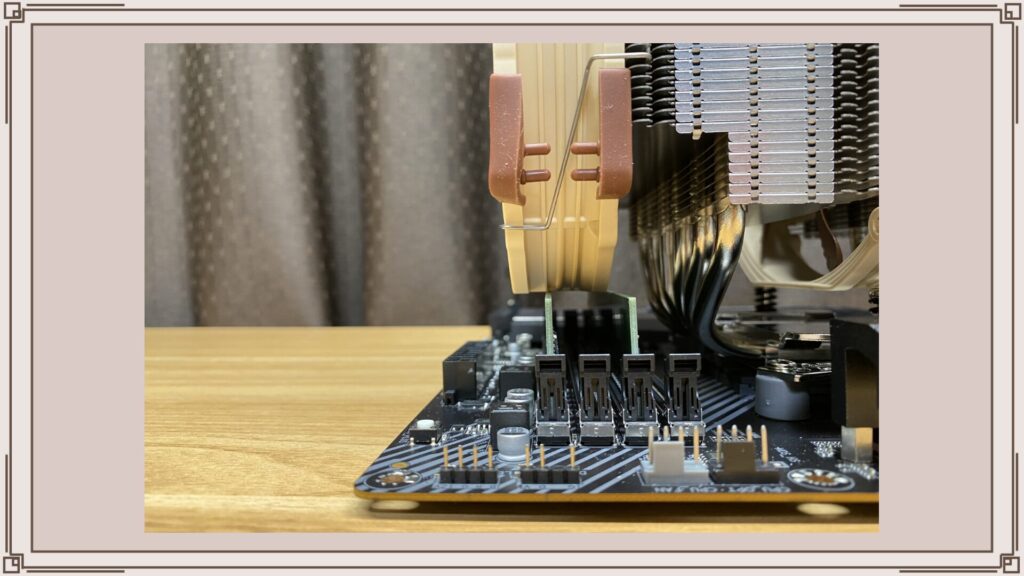

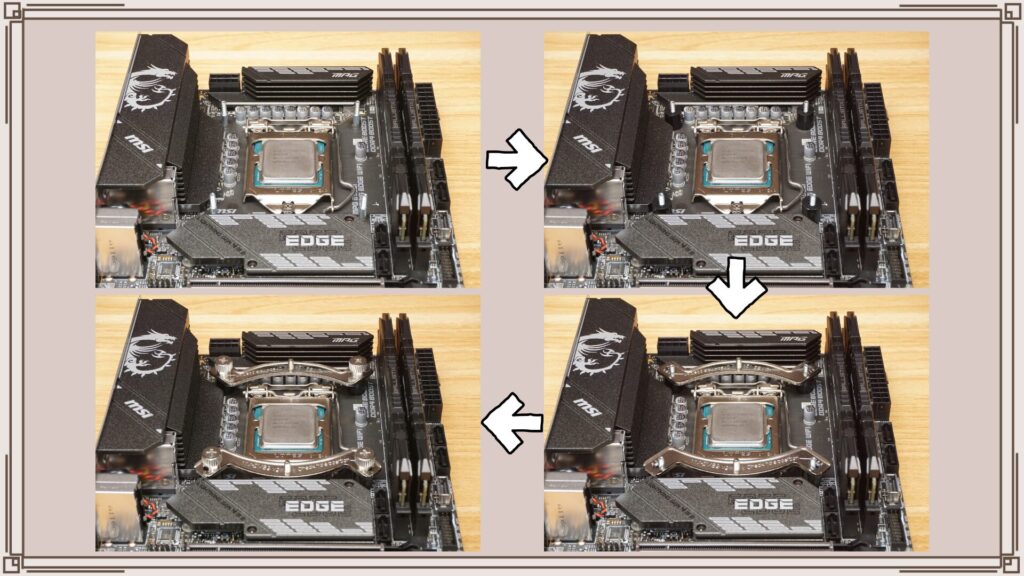

Mini-ITXのマザーボードなのでクリアランスも見ていきましょう。

まずメモリー側ですが、サイズが大きすぎてマザーボードからとびだしてしまっています。ケースとの干渉に気を付けないといけないのはもちろんですが、24ピン電源やUSBなども干渉する可能性が高いですので14cmファンのまま使うのは少し無理があるかもしれません。ファンの位置がメモリーを超える位置にあるためメモリーの高さに余裕ができたのはうれしいですね。ヒートシンク部分は高さにかなり余裕がありますので、少しくらい高さのあるメモリーでも問題なく付け外しができるのは大きなメリットだと思います。

電源回路側は特に問題なさそうです。

そして上下方向ですが、ヒートシンクが140mmと大きいため拡張スロットとの隙間もケース上部との隙間もその分狭くなっています。MiniITXの拡張スロットはATXマザーの1.5段目に相当しますので干渉こそしませんが、拡張スロット側が狭くなるとグラボの取り外しが大変になり、反対側が狭くなるとケースによってはケースファンと干渉してしまったり、配線が困難になることもあります。14cmファン搭載のCPUクーラーを購入する際は十分に注意してください。

NH-D15Sであればグラボ側に余裕ができますが、その分上方向はマザーボードより出っ張ってしまいますのでMini-ITXと組み合わせる場合はNH-D15Sは避けたほうがいいかなと思います。

Intel(LGA1700)

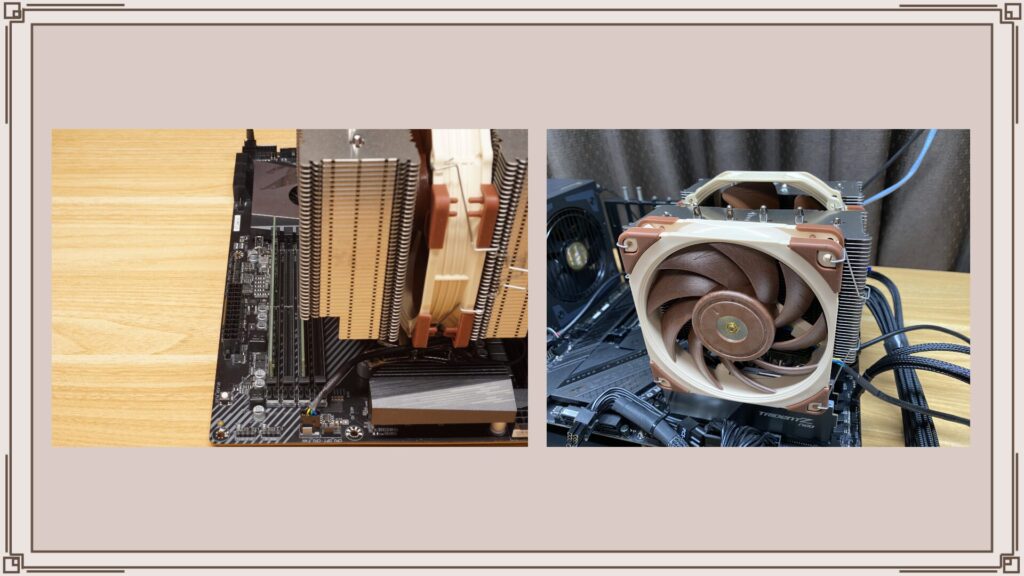

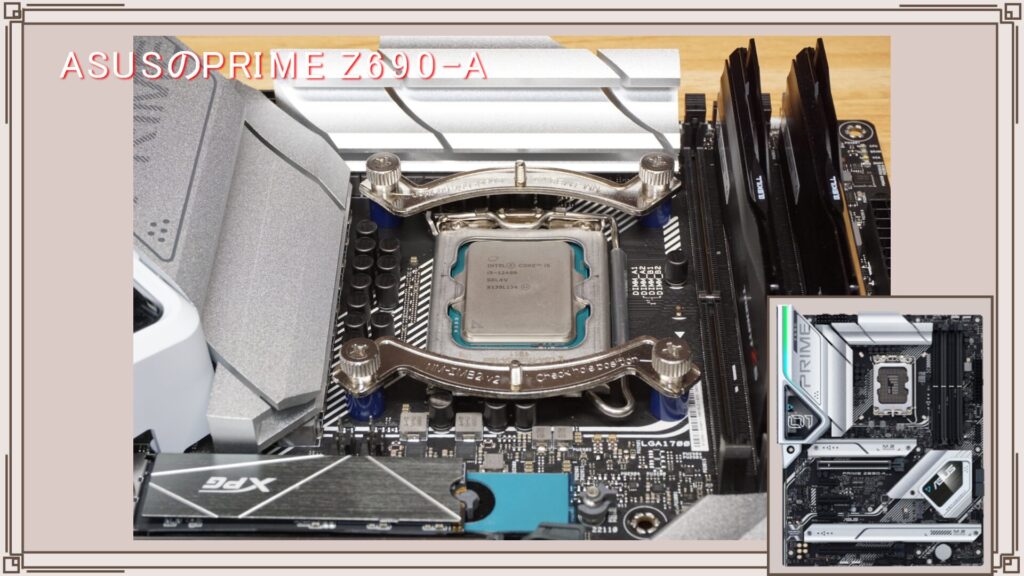

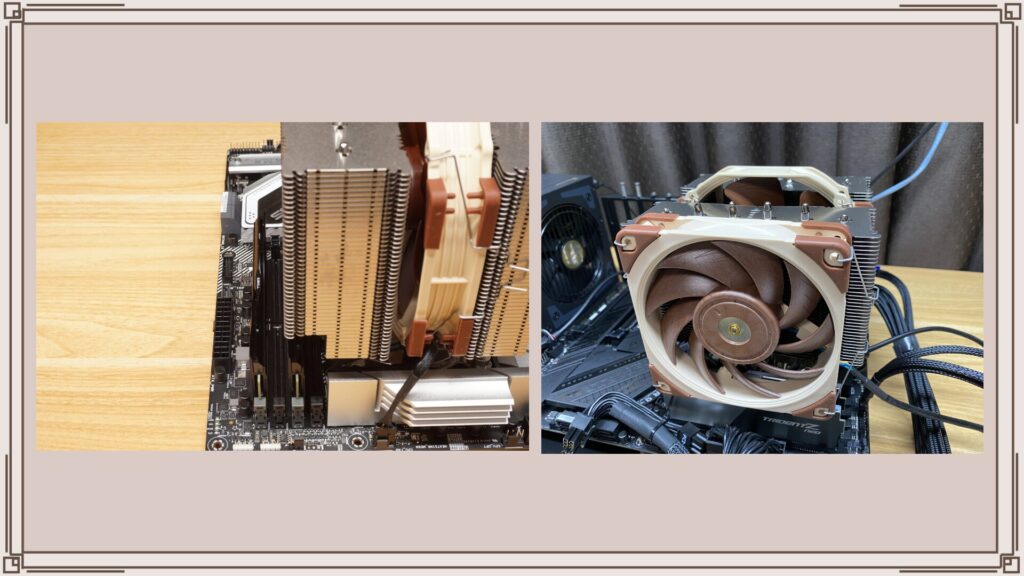

そして最後にLGA1700を見ていきましょう。取り付け方法は旧規格のソケットと同様なので省略します。実際にマザーボードに装着した様子がこちらです。

マザーボードはASUSのPRIME Z690-Aで撮影しています。

メモリーはG.SkillのTrident-Zで比較的大きなメモリーのためやはりファンが上にずれてしまいます。シングルファン構成にするか、12cmファンに換装するのがよさそうですね。

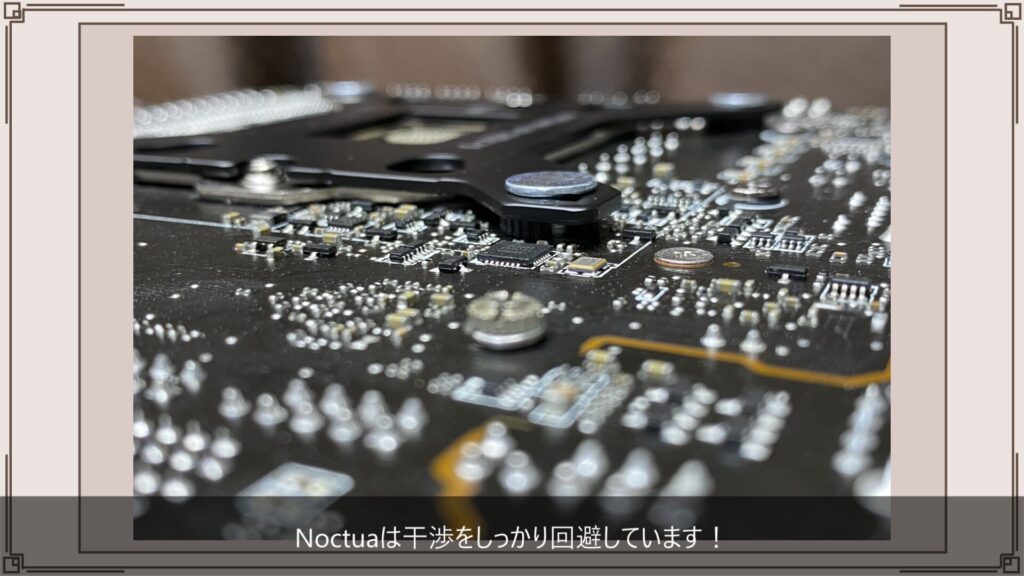

バックプレートとマザーボード背面のチップの干渉

そしていつもならここでバックプレートの問題点についてをお話ししているのですが、Noctuaはこの問題をしっかりと回避しています。このあたりはさすがNoctuaといった感じでしょうか。その分バックプレートの組み立てが必要になり装着の手間は増えてしまいましたが、マザーボードが壊れてしまうよりはよっぽどいいです。

わたしのような考えは少数派かもしれませんが、個人的には少しくらい組み立てが必要でもわくわくしながら組み立てるので、干渉するくらいなら無理に簡易化しなくてもいいのにとも思います。

バックプレートの干渉問題についてだけまとめた動画、記事がありますのでまだご覧になってない人はぜひ一度そちらもご覧ください。

バックプレートの干渉もないので特に問題なく終われるのですが、Noctua製品にはぜひ知っておいてほしい点があります。

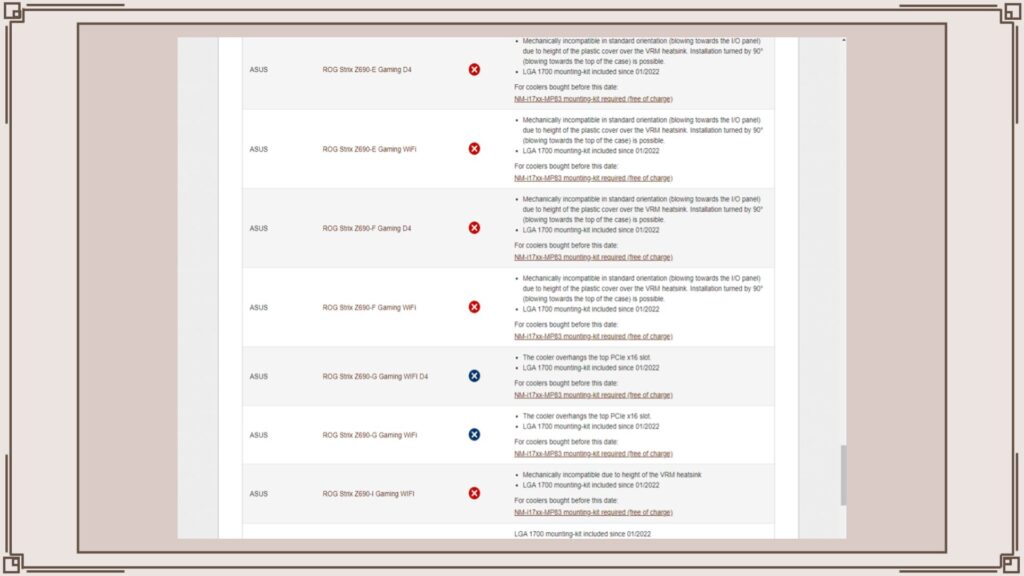

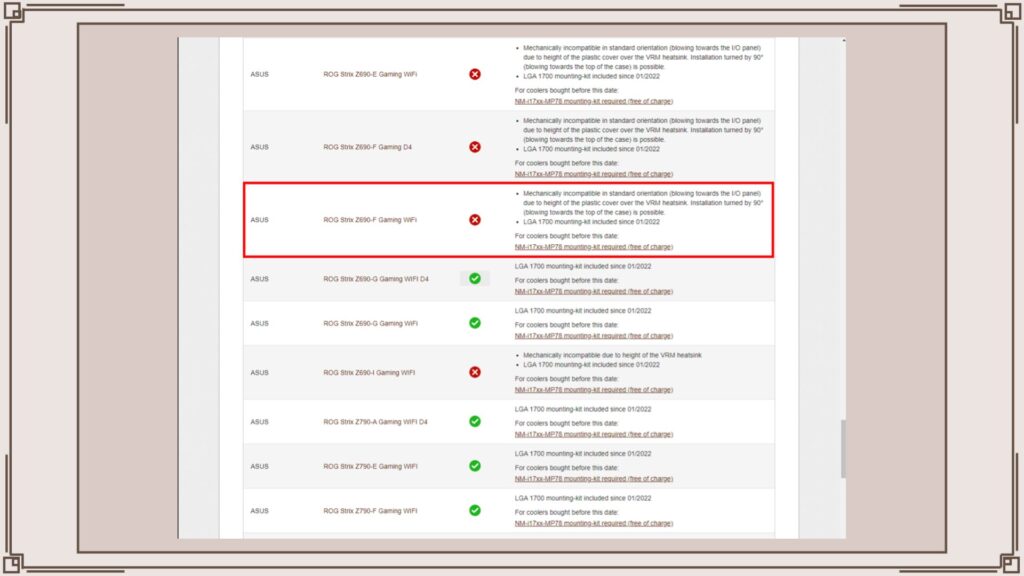

それはクーラーの互換性リストの存在です。Noctuaのクーラーは主要メーカーのほぼすべてのマザーボードで互換性がチェックされており、互換性に問題がある場合や取り付けに注意が必要なものがリスト化されています。マザーボードの製品ごとに形が違うため意外なところで干渉することがあり、それを購入前に知ることができるのは本当に助かります。それだけしっかりした製品を作っているはずですので普通は干渉なんておこらないのですが、たまに干渉するマザーボードが存在しています。それがIntel600シリーズのROGシリーズです。おそらくマザー側の問題だったためさすがに700シリーズでは改善されましたが600シリーズはヒートシンクに無駄なでっぱりがあるため干渉する製品が多いです。わたしはもともとこの検証をはじめる際ROG STRIX Z690-F GAMINGを購入する予定だったのですが、このリストのおかげでいち早く干渉を知れたためPrimeシリーズに変更し事なきを得ました。万が一のトラブルを回避しやすくなりますので、Noctuaには互換性リストがあると必ず覚えていってください。

以上が装着についてです。

後編で

①CPUの標準の電力設定で簡単なテスト

②TDPごとのテスト

③FANの回転数を変化させてのテスト

④FANを統一してのテスト

⑤FANレスのテスト

を見ていきます。