パソコン検証編Part.3-c「CPUクーラー検証レビュー 13製品 SCYTHE/DEEPCOOL/Noctua」

今回はCPUクーラー検証の番外編。本編でこれまでに11種類+1+αの製品をみてきましたのでそれらの検証結果をもとに徹底的に比較していこうと思います。

+1の部分はAS500+をシングルファン構成にしたAS500。+αの部分はNH-D15のシングルファン構成をNH-D15Sに見立てたNH-D15Sもどきです。

主に性能の比較になりますので、それ以外の各製品の特長や細かな注意点などは本編の各製品の動画、記事でご確認ください。テスト環境やテストの流れについても導入編でまとめています。

この動画だけでもある程度内容が分かるように作っていますが、導入編や本編を見てもらってからのほうがより理解は深まると思いますので是非見てみてください。

それでははじめて行きましょう。

まず初めにこの動画ではCPUクーラーの性能を評価するにあたり、独自の用語を使っていますのでそれについてお話します。

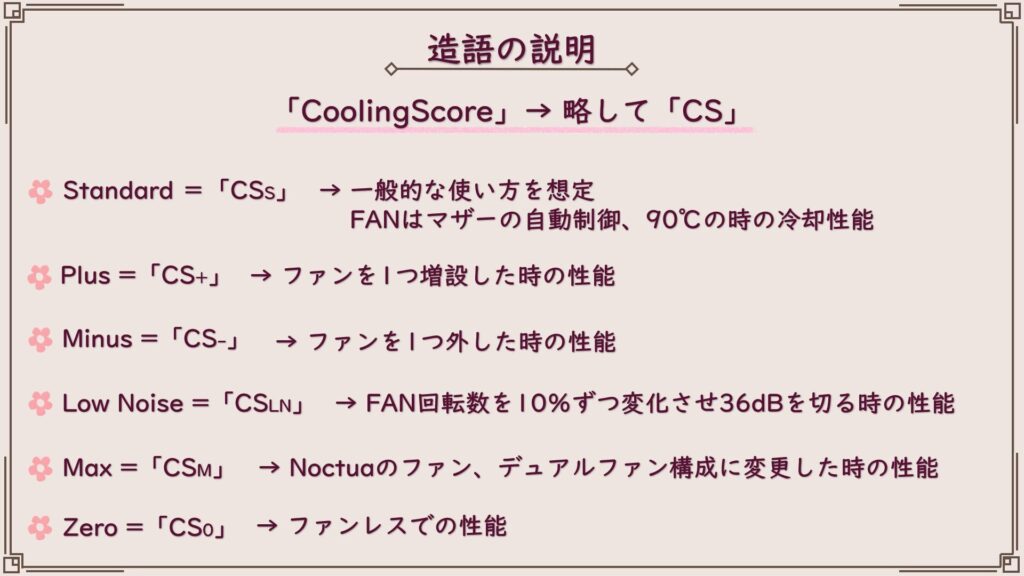

わたしの検証動画ではCoolingScoreという造語を使っており、この動画ではスタンダード、プラスとマイナス、ローノイズ、マックス、ゼロの6種類が登場します。

スタンダードは一般的な使い方を想定し、ファンをマザーボードの自動制御に設定しCPU温度が90度に収まるときの冷却性能を表しています。

プラスは標準構成からファンを1つ増設したとき、マイナスは標準構成からファンを1つ外したときの性能です。

ローノイズはファンの回転数を10%ずつ変化させ、動作音を環境音に対しまったく気にならないレベルに抑えたときの性能です。うちの場合環境音が33.8dBなのでそれに対して+2dBくらいの36dB以下に抑えたときの性能を表しています。騒音値を考慮した時の数値ですね。

CSマックスは付属のファンをNoctuaのファン、デュアルファン構成に変更したときの性能で、CSゼロはファンレスでの性能となっています。

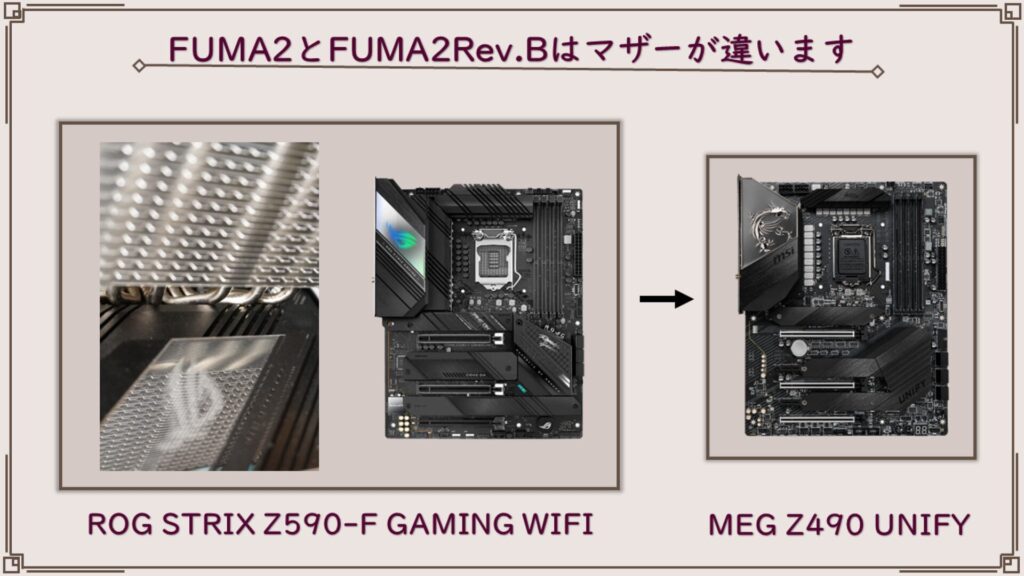

そして検証結果を見る際の注意点ですが、風魔2と風魔2Rev.Bは検証機と干渉したため違うマザーボードで測定した結果となっています。そのため単純な比較はできませんのでご了承ください。

単純性能比較

それでは順番に見ていきましょう。

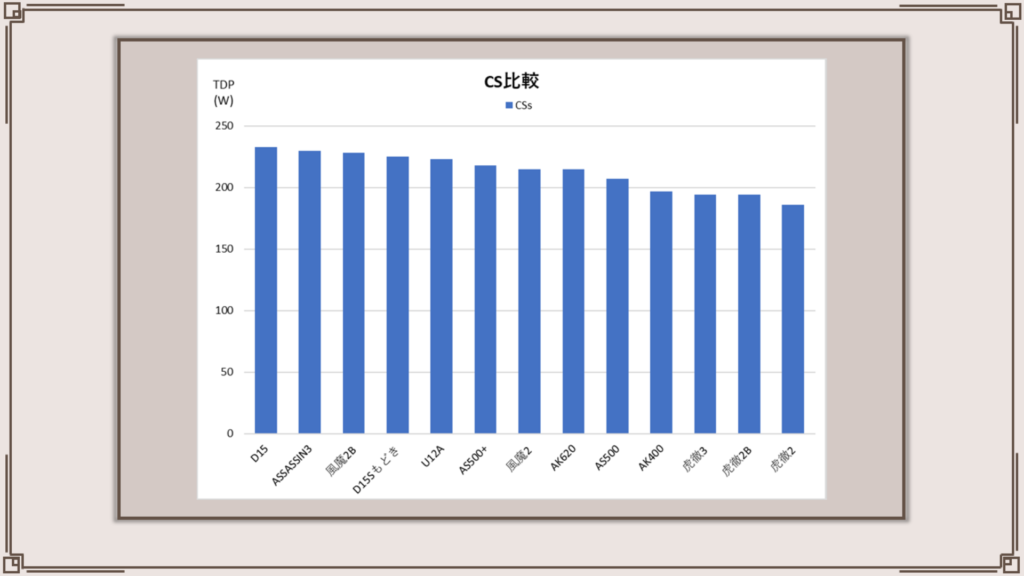

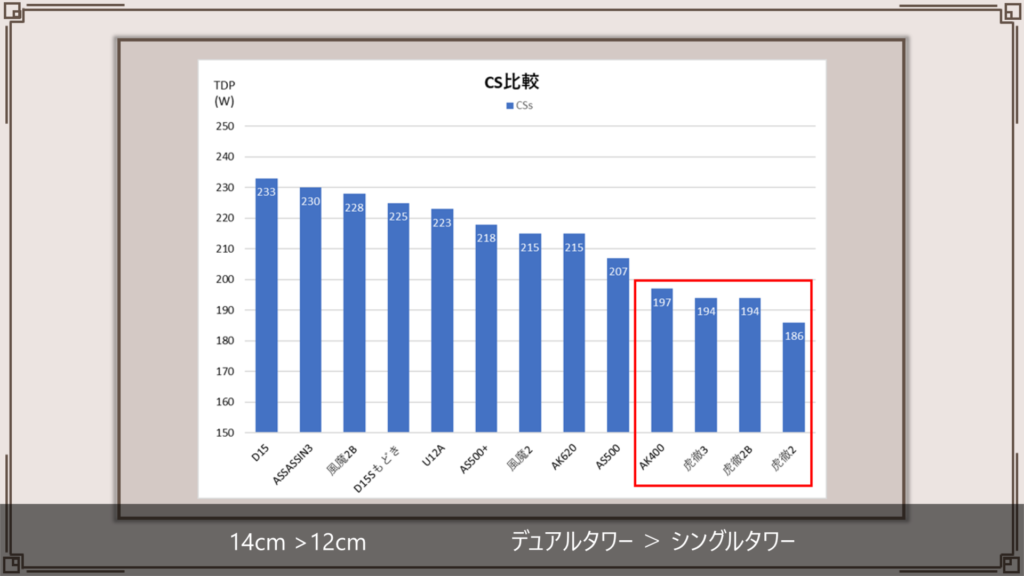

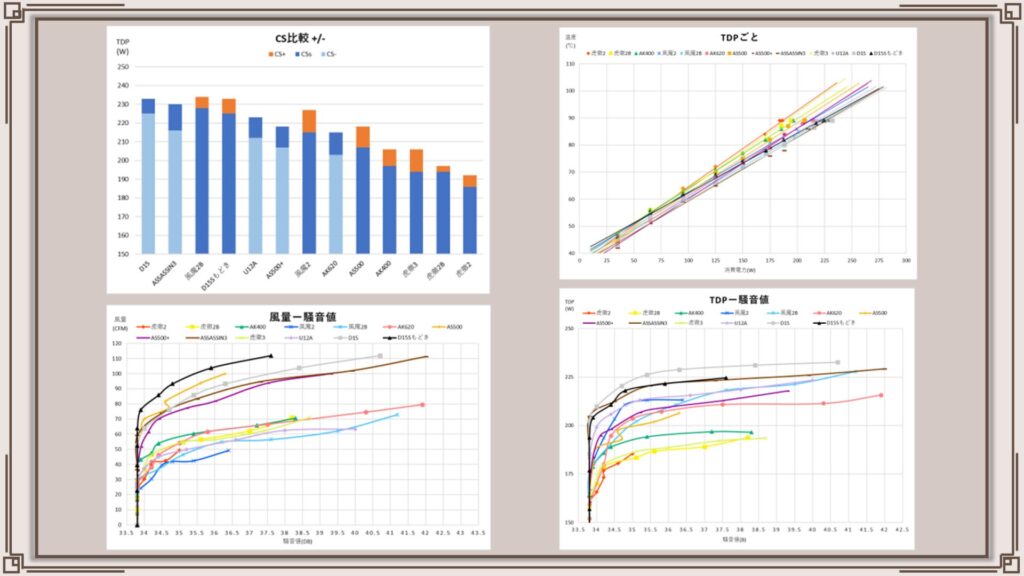

まずはクーラーの純粋な性能比較で、CSsの比較です。数値の大きい順に並べてありますが、このグラフでは一見大きな差がないようにも見えますね。

差が分かりやすいようにスケールを変えるとこんな感じ。

CSsが一番高かったのはNoctuaのNH-D15で233W、一番性能が低かったのは虎徹MarkⅡの186Wとなりました。全体の傾向として12cmファンのものより14cmファンのもののほうが、シングルタワーよりもデュアルタワーのほうが性能が高い傾向にありますね。とくに右から4製品はシングルタワーかつ12cmファンのクーラーなのでほかの製品と差が大きくついているのがわかります。

そしてこのグラフにCS+とCS-を追加したものがこちらです。標準構成からの増減で色分けしたものとファンの個数で色分けしたもの2種類グラフを作りました。

シングルファンのモデルにファンを増設した時やデュアルファンだけどシングルファンで運用したいときの参考にしてもらえればと思いますが、ファンが増減した時の性能は標準構成と比較して差が大きい製品と小さい製品がありますよね。実はこれによりどのように運用するのがいいのかが変わってきます。このあたりは一つのグラフで説明するのが難しいため、詳しくは各製品の動画、記事をご覧ください。

ヒートシンクの性能比較

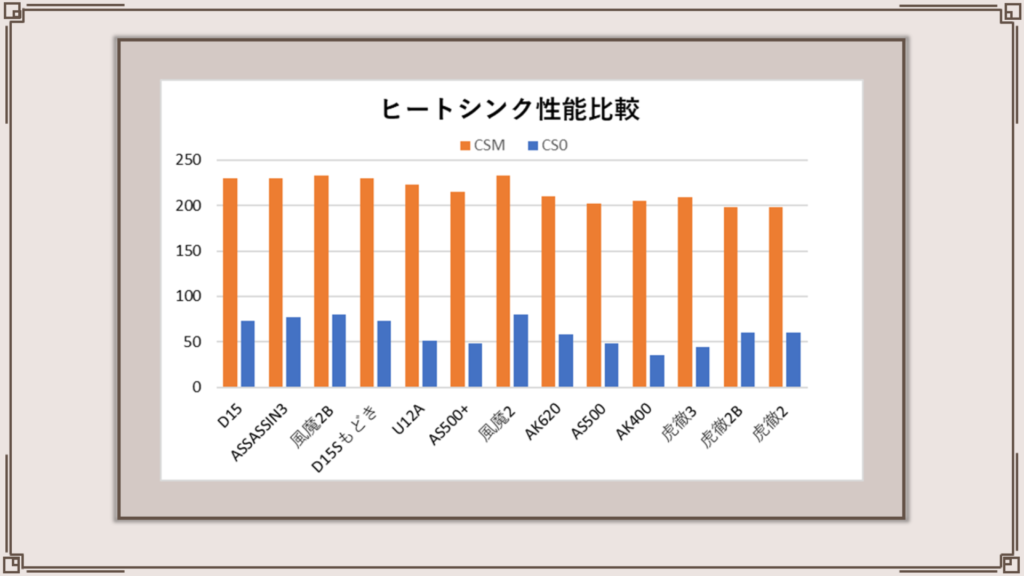

これらの結果は付属ファンでの性能測定のため、性能の差がファンによるものなのかヒートシンクによるものなのかわかりにくい部分もあります。そこでファンによる影響を除いた時の結果もまとめてみました。

それがこのCSM とCS₀のグラフです。これによりヒートシンクの性能差がなにかわかるかなとおもいグラフ化しましたが、ファンが回っている時とファンが回っていない時で傾向が違います。

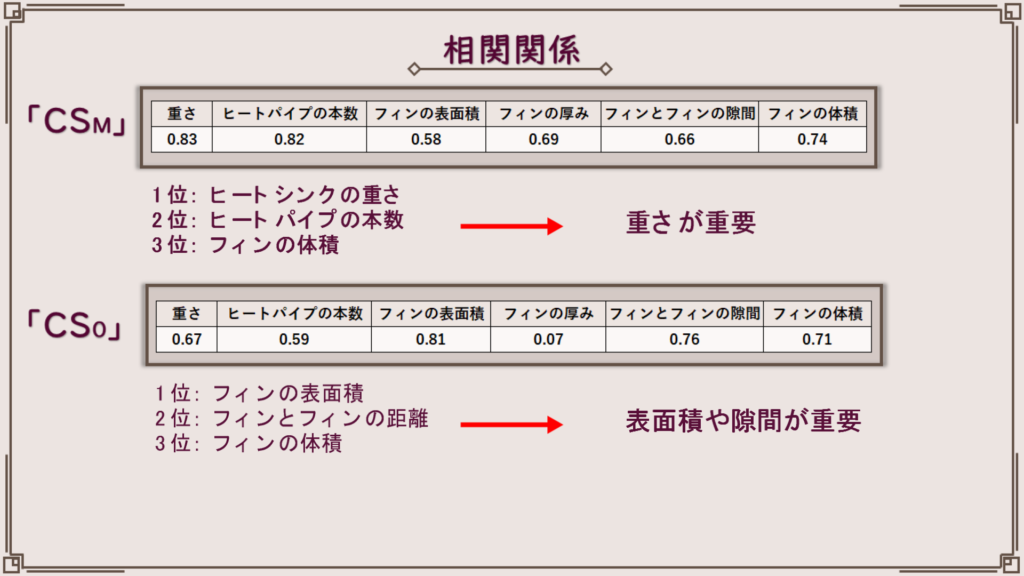

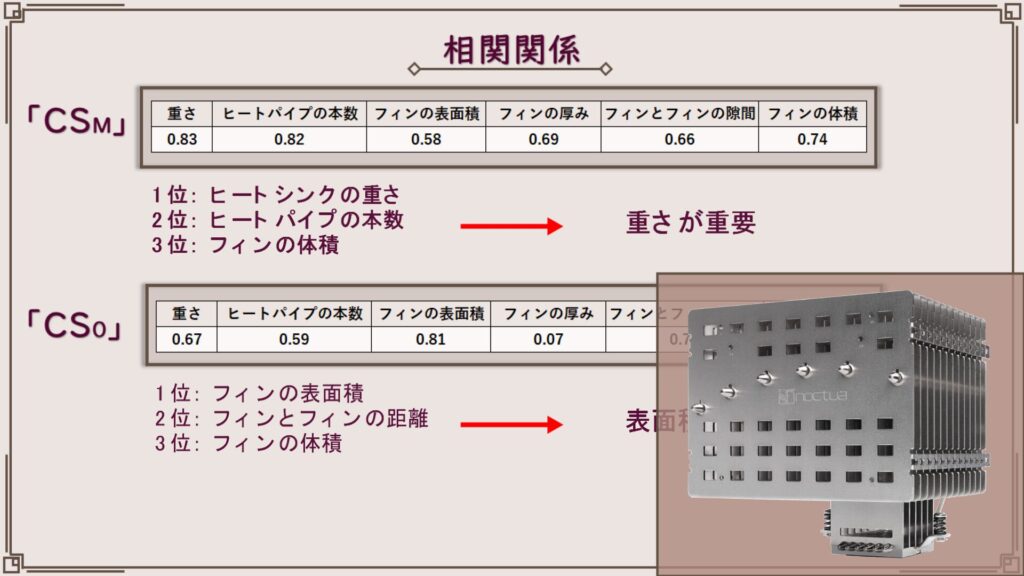

それを考察するために今までの検証で測定したヒートシンクの計測値を元に重さ、ヒートパイプの本数、フィンの表面積、フィンの厚み、フィンとフィンの距離、フィンの体積と相関関係があるかそれぞれ調べてみました。

この相関関係は今回比較している製品だけでなく、まだ動画化していないものも含めわたしが検証した製品すべての結果から求めていますので精度もそこまで低くはないと思います。

その結果CSMで相関関係が高かったトップ3はヒートシンクの重さ、ヒートパイプの本数、フィンの体積でヒートパイプの本数と重さに関しては相関係数が0.8を超えていたのでかなり影響が大きいことがわかりました。

ヒートパイプの本数はヒートシンクの重さに一番影響するとおもいますし、フィンの体積も金属の大きさですのでこの3項目はどれも重さに大きくかかわる項目です。

ほかの項目も0.5~0.7くらいと相関性が低いというわけではなく、無視できるわけではありませんが、ヒートシンクの重さはヒートシンクの性能を表しているといってもいいのかもしれません。

一方でCS₀ではフィンの表面積、フィンとフィンの距離、フィンの体積の順に相関関係が高く、エアフローの有無でヒートシンクの選び方が変わってくることがわかります。ファンレスでは強制的なエアフローではなく空気の自然な対流のみで冷やすことになりますので先ほどは重要だった重さのウェイトが減り、ヒートシンクの表面積やフィン同士の隙間が重要なことが分かります。

ただ実際CS₀は測定した中で最も数値がよかったものでも80Wほどしかなく、noctuaからNH-P1というファンレスでも125Wは運用できる特殊なクーラーが出ているくらいなので普通のクーラーをファンレスで運用するのはすこし無理があるように感じました。

またファンレスでの運用には特に気を付けてほしい注意があります。それはヒートシンクがめちゃくちゃ熱くなります。通常CPUクーラーはファンがしっかり回っていれば長時間高負荷が続いてもちょっと熱くなる程度でフィンに触っても安全なレベルですが、ファンレスで長時間負荷をかけると熱くて触れませんし、負荷を取り除いても温度が下がるまでにはかなりの時間がかかります。

負荷時の温度を図ってみましたがCPU温度を90度に抑えた状態でもフィンの表面温度ははしっこの一番低いところでも70度を超えていましたので本当に触るのは危険ですw

やけどにはくれぐれも注意してください。

静音性重視の性能比較

次は騒音値を考慮したCSLNのグラフです。このグラフでも性能が大きく下がるものとほとんど変わらないものがありますね。

ファンの回転数にもよりますが、12cmファンを2台搭載しているモデルは騒音値を考慮すると大きく性能を落としていますので、やはり静穏性の面では14cmファン搭載モデルが強いです。

特に風魔2Rev.Bは大きく性能を落としていますが、風魔2とヒートシンク自体は同じものなんです。ファンの個体差によるところもあると思いますがなんとなく差が大きすぎかなと感じています。この性能評価はファンの回転数を10%ずつ変化させているため結果のブレが大きくなりやすいということもありますので風魔2と風魔2Rev.Bは2つを平均して考えるのがいいのかもしれません。

ここまでいくつか結果を紹介してきましたが、忘れてほしくないのはこれらの結果は特定の条件下での結果です。今回の結果が必ずしも普遍的なものとは限りません。

条件が変わってくると結果が変わってきますので製品のことを正しく理解するためにはいろんな見かたをする必要があります。

その具体例を今からご紹介します。

TDPごとの性能比較

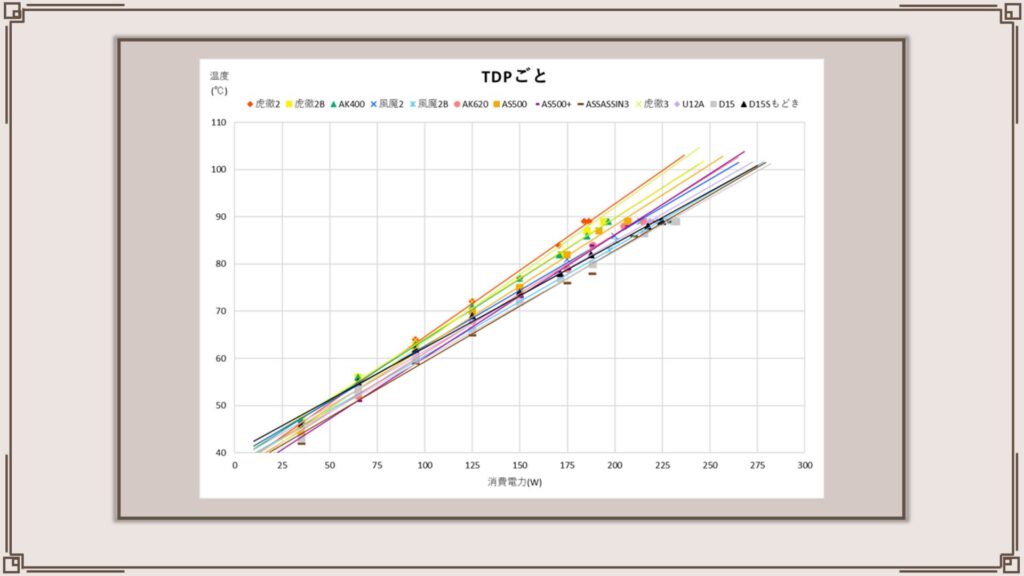

まずこちらのグラフ。

これは各製品のTDPごとの温度をプロットしたものです。ほぼ重なってしまいちょっと見にくいですが、まず最初に全体の傾向をわかってもらいたくてあえてこのグラフも作りました。

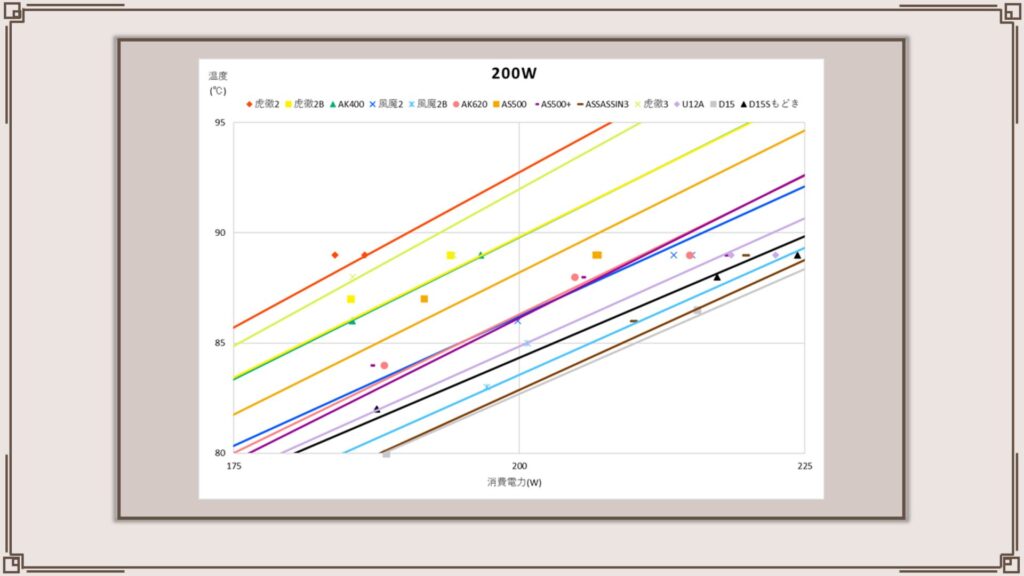

消費電力が低いときは大体5度くらいの差ですが、消費電力が高くなるにつれて温度差は大きくなり、最大で10度くらいの差になります。また直線で近似線を表示していますが、直線の傾きが違うのが分かると思います。傾きが違うということは測定した条件によって結果の順位は変わってくるといことです。

差がほとんどないのでわかりにくいですが、同じTDPでみたとして200Wの時の結果と100Wの結果では順位が変わってきますし、わたしの検証では90度に抑えれる消費電力を見ていたりもしますのでそもそもグラフを見る方向が違います。

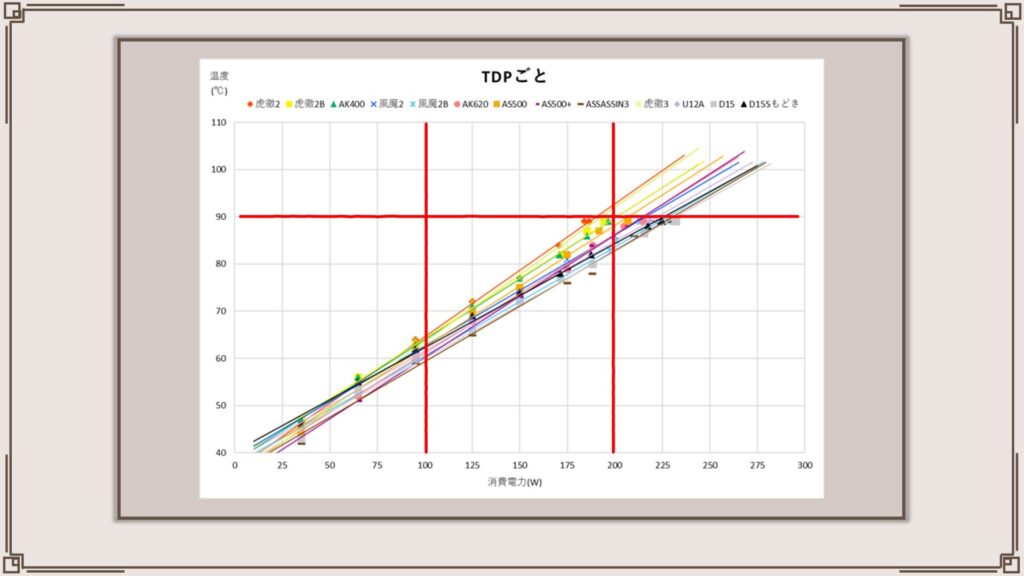

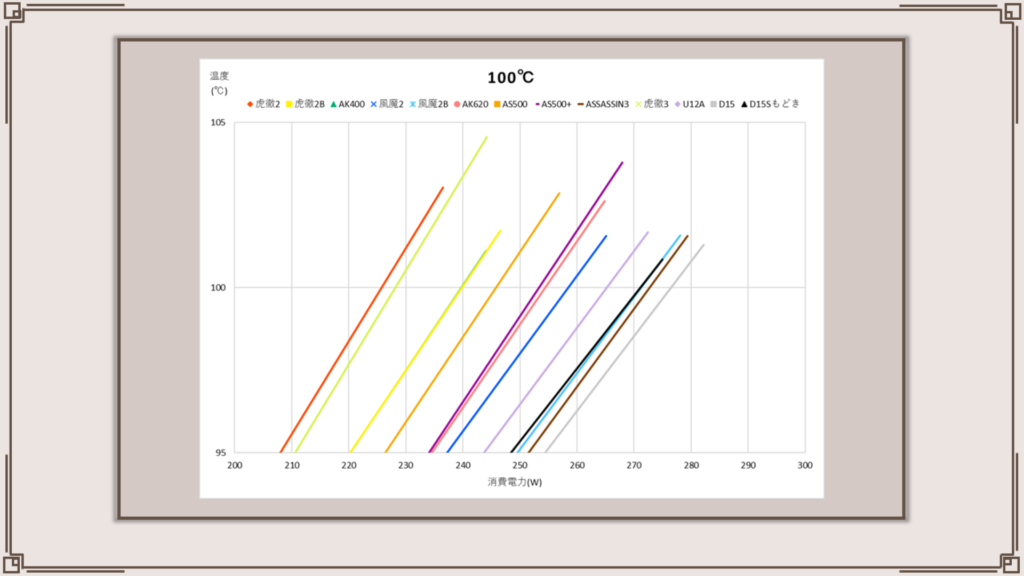

CPUクーラーの性能として書かれるTDPはCPU温度を100℃に抑えれる性能かなと個人的には思っていますので100℃付近に注目してみましょう。

数が多いため色の判別がしにくくなっていますが、左から順に虎徹Mark2、虎徹Mark3、虎徹Mark2RevB、AK400、AS500、AS500+、AK620、風魔2、U12A、D15Sもどき、風魔2RevB、ASSASSIN3、D15です。

TDPはすべてが公表されているわけではありませんが、AK400が220W、AK620が260W、ASSASSIN3が280Wですので、1つ1つがぴったり合っているわけではありませんが220Wから280Wの範囲にすべての製品が収まっていますので全体的な傾向としては正しく測れているのかなと思います。

一番低かった虎徹Mark2でも220Wを超えていますので、普通の運用をしていれば虎徹Mark2ですらほとんどのCPUに対応できちゃうんですよね。

CPUの消費電力の目安がわからない人もいると思いますので、消費電力の表に一度切り替えますが、この表で一番注目してもらいたいのは「CBR23」の部分です。

この項目は実際にわたしが測定したことのあるCPUのCBR23実行時の消費電力です。マザーボードの設定を標準の電力設定にすればこのくらいの消費電力ですみます。もちろんマザーボードの設定次第ではPL2やMTPで設定されている消費電力にもなりますし、電力無制限にすればi5-13600Kですら300W弱まで上がります。

さらに言うとCBR23は高負荷なベンチマークソフトなので普段使いやゲームでは一時的に消費電力が上がることはあってもここまでの消費電力が続くことは稀です。なのでこの目安を参考に先ほどの表を見てみようかなと思います。

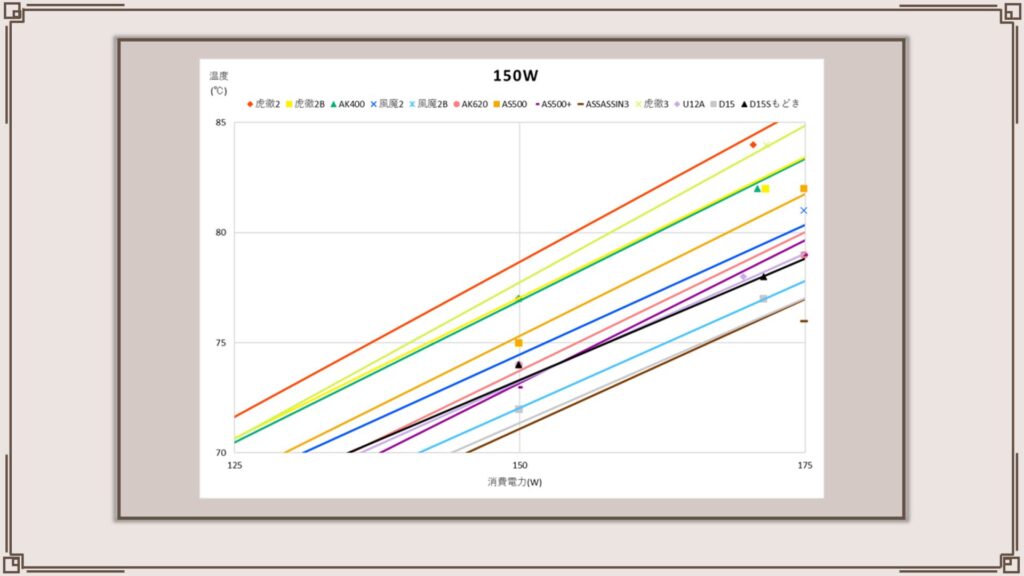

まずはほとんどのCPUが範囲内に収まる150Wに注目してみましょう。近似線の位置で見ていきますが、温度が低い順にASSASSIN3、D15、風魔2RevB、AS500+、U12A、D15Sもどき、AK620、風魔2、AS500、虎徹Mark2RevB、AK400、虎徹Mark3、虎徹Mark2となりました。

次に第12世代のi7までカバーできる200W。温度が低い順にD15、ASSASSIN3、風魔2RevB、D15Sもどき、U12A、AS500+、風魔2、AK620、AS500、虎徹Mark2RevB、AK400、虎徹Mark3、虎徹Mark2となりました。見る場所によって順位が違いますね。

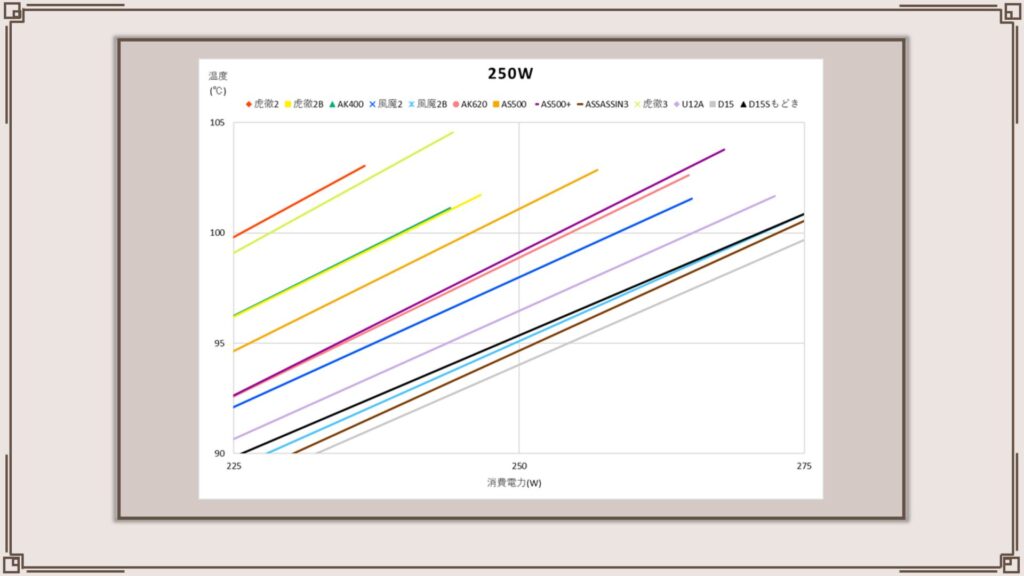

最後にすべてのCPUがカバーできる250W付近を見てみましょう

虎徹シリーズ、AK400、AS500は100℃を超えてしまうため順位からは除外しますが、温度が低い順にD15、ASSASSIN3、風魔2RevB、D15Sもどき、U12A、風魔2、AK620、 AS500+となりました。

150W、200W、250Wの順位を一覧にするとこんな感じです。このように条件によって順位はある程度変動します。なので特定の条件だけでみると思わぬ落とし穴があることもありますので注意しましょう。

さらにさらに、これらの結果ではファンの回転数や騒音値がわかりませんよね。どれもファンはマザーボードの自動制御でコントロールしていますので同じ条件と言えば同じ条件ですが、ファンの回転数はそれぞれ異なりますし、騒音値ももちろん違います。もしかしたら性能は高いけどめちゃくちゃうるさいかもしれませんよ?騒音値を考慮したものはCSLNでご紹介しましたが、それに関してももうちょっと詳しく見てみましょう。

ファンの性能比較

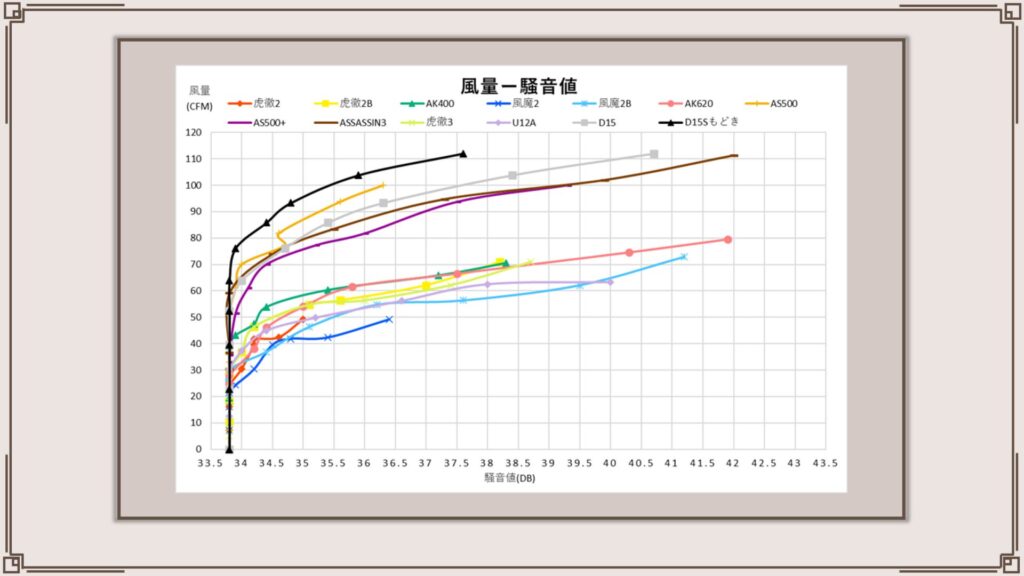

まずはそれぞれの製品に付属しているファンの特長をグラフにしました。

それがこちら。回転数を10%ずつ変化させたときの結果をプロットします。

このグラフの場合左上にグラフが位置しているものが静かで風量が多いということになります。それぞれファンの数が違うためデュアルファンのものが不利なグラフになっていますが、14cmファンと12cmファンで大きな差がついていますね。これだけ差がついていると12cmファン同士の差なんてわずかなものに見えてきちゃいます。静穏性の面では大きな差はありませんが、風量でみると1.5倍から2倍くらいの差がありますので、12cmファンの風量くらいに抑えればほぼ無音といってもいいレベルに抑えれることになります。

総合比較

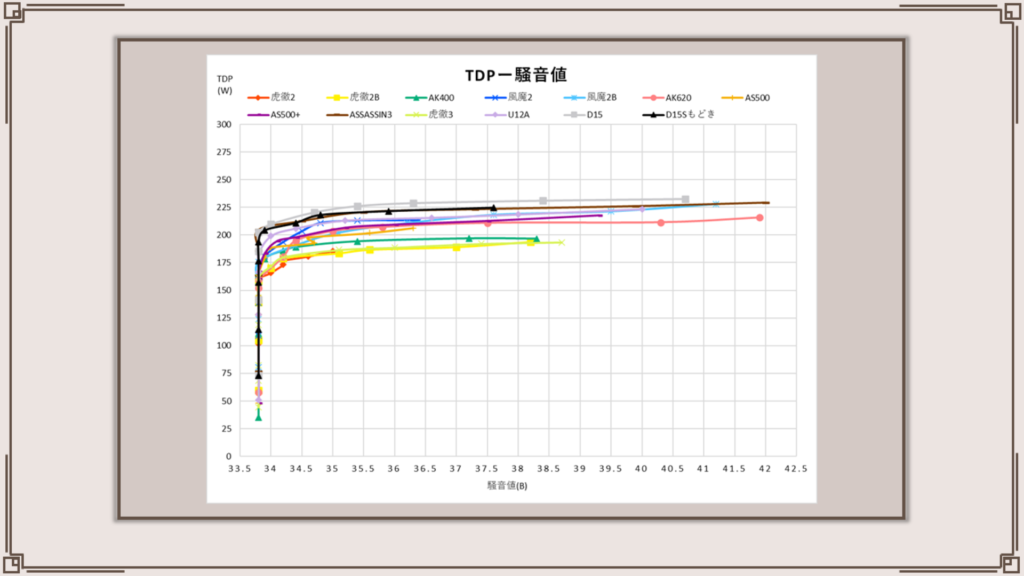

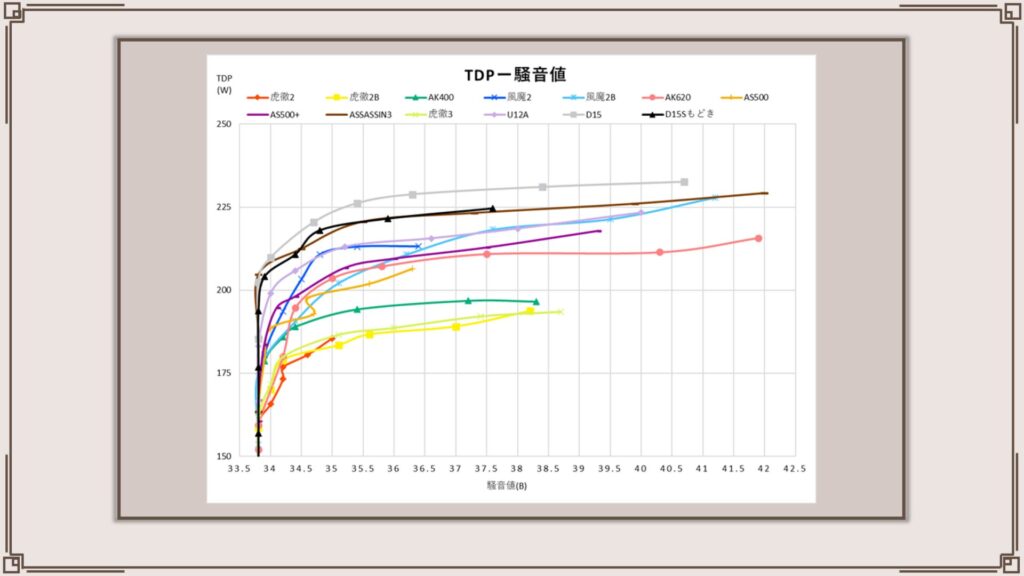

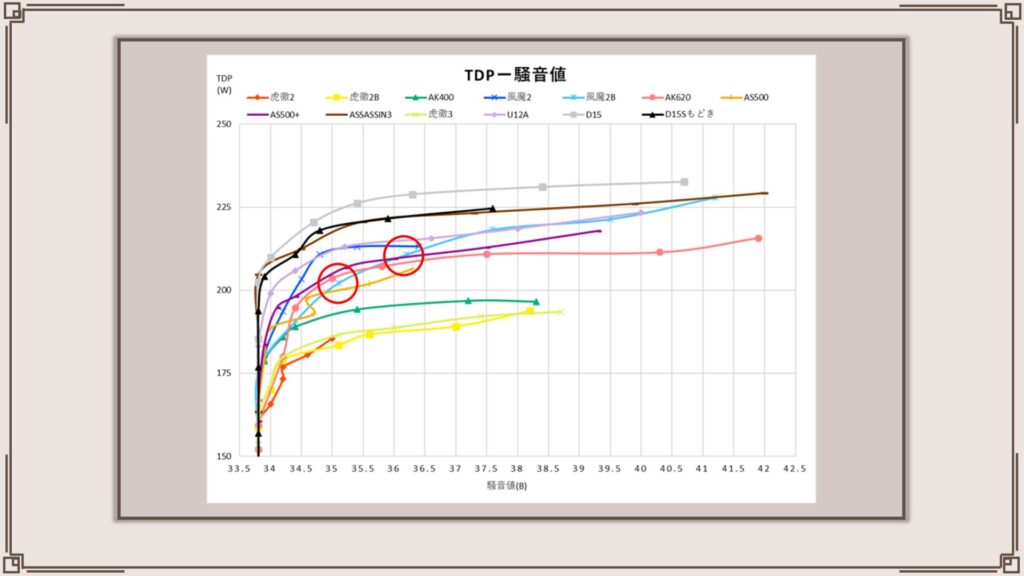

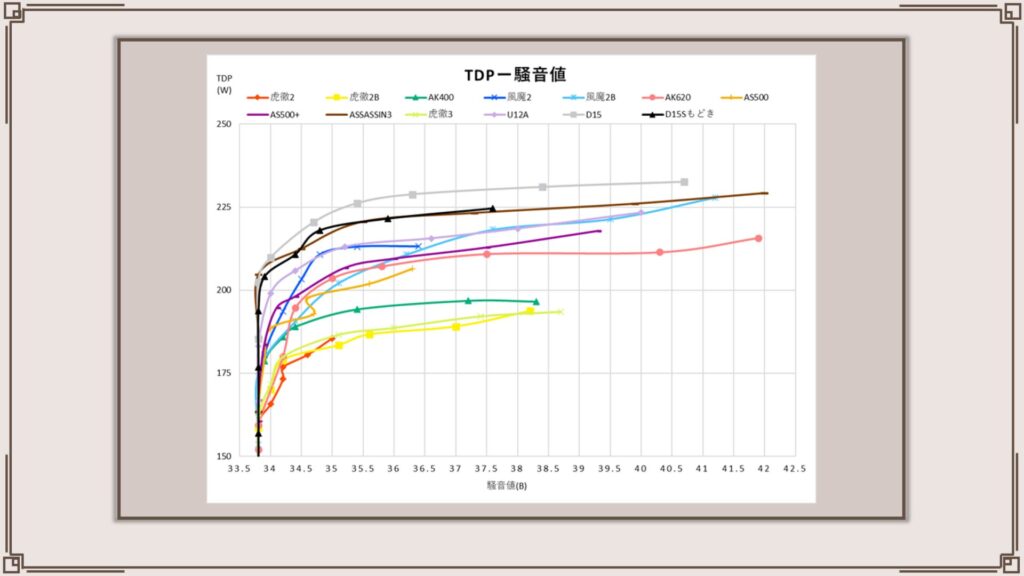

ただこのグラフでは今度は冷却性能が分かりませんよね。なので冷却性能と騒音値でプロットしたものも作りました。

それがこちら。おそらくこれが一番重要なグラフかなと思いますが、ネット上どこを探してもこんなグラフはなかなか見つからないと思いますので、せっかくこの動画、記事にたどり着いたのですからぜひこの結果だけでも覚えて行ってください。

このグラフもあえてこのスケールで作りましたが、下半分はほぼ意味がないのでみやすいようにスケールを変更したグラフがこちらです。

このグラフでは左上に位置するものが静かで冷える製品ということになりますが、D15が優秀なのが明らかですね。消費電力別の結果ではD15とASSASSIN3が接戦でしたが、静穏性も含めて考えるとD15のほうが完全に上位をとっています。

ASSASSIN3はD15Sもどきとほぼ重なっているのでハンデをつけてようやくいい勝負という感じですね。D15とASSASSIN3の次に優秀なのはU12Aです。12cmファン搭載のシングルタワーなのにデュアルタワーや14cmファン搭載モデルすら超えてくるのは素晴らしいの一言に尽きると思います。

風魔2も近いグラフになっていますが、風魔2Bとの性能差が大きすぎるきがしているのでやっぱり平均で見るのがいいのかなと感じています。またCSLNの時にも触れましたが、CSLNはあくまで36dBをきったときの結果のため、このグラフのように連続したデータではなくマークがプロットされていているところだけで判断しています。

風魔2Rev.Bの結果が極端に悪かったのは36dBを少し超えるところにプロットがあり、36dBを切るプロットがかなり外れた位置になってしまったのが原因です。特定の条件だけで比較することのデメリットがもろにでた結果ですね。このグラフの話に戻りますが、U12Aの次に優秀な製品は1製品に絞るのは難しく、風魔シリーズ、AS500シリーズ、AK620がほぼ同じような感じかなと思います。そしてその次に優秀なのがAK400で最後に虎徹シリーズですね。

ただどれだけ冷えてもうるさければ意味はないですので、虎徹Mark2やAS500、風魔2のようにファンが最大回転数になっても静かな製品には他の製品にはないメリットがあると思っています。もちろんほかの製品で回転数を絞ればいいだけなのですが回転数の調整なんてしたことない人も多いと思いますし、なんとなくで調整してるという人も多いと思います。そもそもこういった結果を知っていないと正しく調整はできないですからね。

ここまでいろいろとグラフを使って紹介してきましたが、これだけ話していてもまだまだ話していないことがたくさんあります。例えば先ほどのグラフは標準構成での話しかしていませんし、一部の製品にはLNAが付属していますので最大回転数を絞って静穏化ができます。DEEPCOOLのファンは高回転時の振動が大きく共振がおこりやすいため騒音値以上にうるさく感じるなど細かなところまでは触れていません。

ここまで検証しいてもなかなか製品を正しく評価するのは難しく、今回の内容もあくまでわたしの検証環境での結果です。同じデータでも見せ方によって印象は変わりますし、そもそも差がそこまで大きくないので環境や設定がかわれば結果が前後していてもおかしくはありません。

さらにいうと共振が典型的ですが、必ずしも数値ですべてがわかるとは限りませんし、装着や干渉など取り扱いについても今回一切触れていません。

各製品の検証動画、記事ではそのあたりまで詳しく紹介していますのでぜひ一度そちらもご覧ください。

まとめ

最後にわたし個人の意見をまとめておきます。

まず初めに断っておきますが、CPU温度を何度に抑えたいかは人によってだいぶ違うと思います。わたしは90℃以下が安全域と考えているためそのことを前提にお聞きください。

普通の予算で普通に組んでいればほとんどの人がAK400や虎徹でも十分だと思いますので、まずはこの2製品のように3000円台で購入できるCPUクーラーを検討しましょう。

先ほどお見せしたこのグラフでは製品ごとの差がしっかりでていましたが、差が出ているのは150Wを超えてからです。ゲームなど普通の用途であればこの消費電力以内におさまりますので本当に充分です。

うちの環境音が高めなので差が出ていないだけとも言えなくはないですが、このあたりはケースに入れていなくても動作音が気にならないレベルですので差がついていても似たり寄ったりです。ただこれらの製品はどうがんばっても200W止まりですので、それ以上の性能は望めません。それ以上の製品となった場合は条件によって最適解が変わってくるのでどれか1つに絞るのはとても難しいのですが、個人的におすすめなのはNoctuaのNH-U12Aです。

高いのは重々承知していますが、性能もさることながら12cmファン搭載のシングルタワーモデルなのでケースやパーツ構成をほとんど選びませんし、互換性リストで事前に干渉を回避することもできます。ソケットの規格変更後のサポートも手厚いため長く使えて非の打ちどころがありません。

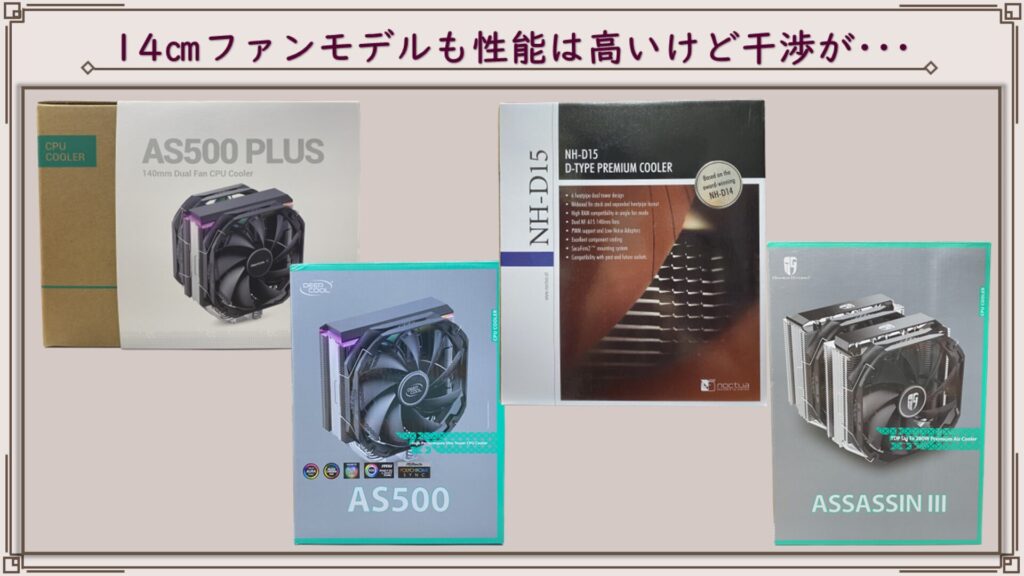

AS500シリーズやASSASSIN3、D15のような14cmファン搭載モデルも個人的にはかなりおすすめなのですが、どうしても干渉のリスクが付きまといます。

クーラー優先でケースを決めるのならいいですが、ケース優先でパーツ選びをすると途中で買い替えを余儀なくされることにもなりかねませんので注意が必要です。同じケースを10年以上使って中身だけ入れ替える人もいれば、気分転換にケースだけ変えるという人もいますのでこのあたりは人によってかなり選び方が分かれてくるところだと思います。

風魔シリーズやAK620もコスパがいいといってしまえばそうなのですが、それも基準次第では値段相応とも安かろう悪かろうとも言えてしまいます。

単純にコスパだけで見るならやはり3000円台で買えるAK400や虎徹が圧倒的で、つぎにコスパがいいと私が思っているのはASSASSIN3です。

AK400や虎徹では200Wクラスには対応できませんので200W越えに対応出来る最低限と考えるとコスパは良いですが、ASSASSIN3が1万円くらいで買えるのに対しAK620や風魔は8000円くらいしますので、ASSASSIN3を基準に考えるといまいちかなと感じてしまいます。サイズを考えると無難な選択肢ですが、何を基準にどう考えるかが問われる製品のように思います。(検証当時の価格)

安くて十分はあっても、高い製品より安くて高性能なんてことは滅多にありませんので、そこを間違えないように注意してください。もちろんそれぞれの製品にメリットデメリットがありますので自分に合ったものを選んでもらうのが一番です。

構成に合わせるとAK400や虎徹でも十分とわかったうえで光らせたいからとAS500にするのもありですし、大きいは正義でD15にするのももちろんありです。正解はありませんのでわたしを含め誰かの言ってることが正解と思い込む必要はありませんが、わたしの検証結果が少しでも製品選びの参考になればうれしいです。

測定環境や設定が違えば結果は変わってきますので、いい結果だけを取り上げることも悪い結果ばかり取り上げることもできます。言葉一つでメリットはデメリットに言い換えることもできます。

結果が違うのはあたりまえなので、性能の優劣をつけたいがあまり、どっちの結果があってる、あっちが違う、と都合よく考えるのではなく、こっちの条件ではこういった結果になり、あっちの条件ではああいった結果になるという条件と結果の結びつきをしっかりと考えて製品の特長を正しく理解しましょう。わたしの動画、記事では少しでも広い視野を持ってもらうためにかなり細かく紹介していますが、それだけどの動画、記事にも自信を持っていますし、結果をごまかしようがないという証明も兼ねています。現在この動画、記事にたどり着いているみなさんは大丈夫だと思いますが、一人二人の意見だけで決めつけるのだけは絶対にやめましょう。わたしが口癖のように言っていることですが、たくさんの意見を取り入れて自分なりの正解を見つけていってください。

ほかにも話したいことはたくさんあったのですが、重要なところを中心にまとめたつもりです。今後ほかの製品の比較動画、記事もあげていきますのでこれからもお付き合いいただけると嬉しいです。

出来る限りいろんなことを動画、記事にしたいと思っているのですが、基本自腹で検証をやっているため金銭的にも時間的にも限界があります。応援してくださる方がいらっしゃいましたらAmazon欲しいものリストからよろしくお願いします!